‘テレビ美術科’ カテゴリーのアーカイブ

さて、今日の1枚目の写真。立っている人達がそれぞれが手に同じ物を持ち、それを眺め見ている様子。

持っている物はいったい何かというと、メジャーなんですよね。

メジャー自体はそれほど珍しくはないですけれど、手にしている物は、普通と少し違いましてね、メーターモジュールではなくて、実は尺貫法に基づくメジャー。

「オープンキャンパス 体験入学」テレビ美術科の様子です。

新旧で言えば、尺貫法が昔の長さの単位、メーターモジュールが現在の一般的な長さの単位。けれども、家屋の建築では現在も尺貫法が一般的ですし、テレビや舞台の美術セットやその設計も、尺貫法。

ということで、実習は、この説明からスタートです。

テレビ美術科の体験入学、この日は「大道具を作ってみよう!」がテーマ。美術セット製作・造作の基本となる「パネル」の製作実習。

これを、参加された方と在学生と先生とで、一緒に作ります。

使用する道具の説明後は、先に担当の先生による手本。その後に、全員での製作作業に進みます。

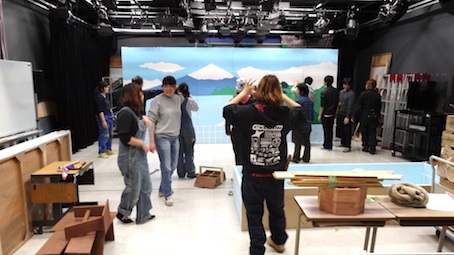

東放学園専門学校各学科のガイダンスやシミュレーションが終わって、いよいよ!本番日へ突入!。

2年次全学科が参加しての、本格的実習授業「番組制作演習」です。

改めて説明しますと、放送芸術科の学生が番組の企画や構成などの内容を考え、テレビ美術科が番組の美術セットをデザイン・造作をして、照明クリエイティブ科が出演者や美術セットを灯す照明をデザイン・プランを立て、放送技術科が番組の具体的な映像構成などを考え、放送音響科が番組中に流す効果音を考えたりマイクロフォンプランを構築して・・・、というふうに事前準備を進め、本番当日に望む!というもの。

このような各々の作業を進めて、本番当日を迎えるのです。

「切磋琢磨」という言葉が最も合致するであろう、この授業。

これらを通して、学べる事や得られる知識は、そのすべてをここには書けないくらいの量になるでしょうね。

今後、何回に分けてゆっくりと、この実習授業の紹介をさせていただきます。

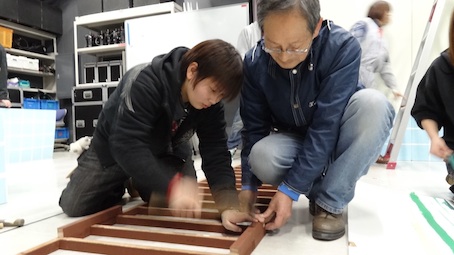

テレビ美術科1年生による実習授業「大道具操作基礎」も、いよいよ大詰め。最終課題の製作も完成に近づいてきました。

左の写真は、ちょうど「欄間(らんま)」が取り付けられようとしているところ。

「欄間」は、最近の家屋だとあまり見られなくなりましたが、従来の日本建築では非常にメジャーでしてね、天井のすぐ下に設けられた明かり取りや通風を目的で設けられていたものです。

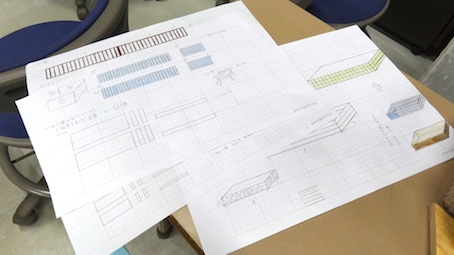

左の写真、図面のような物が見えていますけれど、これは「道具帳」といって、造作する物のそれぞれの形や寸法、表面の仕上げ等が書かれているもの。美術セットの造作や組み立てのために、必要な情報のみが盛り込まれた一種の設計図なんですよね。

時には見守り、時には一緒に作業にあたる担当講師の先生と共に、細かい部分の釘打ち。右の写真です。

さらに作業は進み、先生を含めた4人で、一致協力しての作業。後ろ姿ですしね、その体に隠れて詳しい様子は伺い知れないですけれど、右の写真をご覧いただくと、もうお解りになるでしょうね。

そう、銭湯の洗い場の部分「カラン(本来は蛇口の意)」の部分。ちなみに、上に乗っている「桶」も「蛇口」も手造りです。

はい、ということで、実は銭湯の浴室を造っていたのでした。

最後は、関わった学生で、記念の集合写真。

「東放の湯」の完成です。

パネルが建てられ、しっかりと連結された後は、そのパネル同士のつなぎ目の線を目立たなくする作業。

その線を覆うように「目張り」を貼っていきます。

この目張り、パネルに塗装を入れた時に、マスキングテープに同じ色の塗料を塗って

あらかじめ作っておくのです。

パネル一面が均一の単色だと、単純にストレートに貼って終わりになりますけれど、上のパネルのように部分的に色が変わると、その色や描かれている絵に合わせて、細かく貼込む必要があるのですね。

上の写真のように、カッターを使って一色ずつ丁寧に作業を進めます。

その一方、建てられたパネルの周囲には、様々な部材や道具の準備が進んでましてね、作業を分担して効率良く、可能な限り短時間で済ませます。

さて、いったい何を造っているのか。次第に明らかになってきましたね。

まあ、あの、本校は言わば「もの造り」の学校でしてね、協力したり手分けをしたりして

1つのものを完成させる。

学科によって、それぞれの役割によって、手段や使う道具は違いますけれど

学生全員がこれに向かって、勉強し練習しているわけです。

今回紹介するのは、テレビ美術科の実習授業「大道具操作基礎」です。

紹介するのが随分と遅くなりましたが、実際には、今年の1月の授業内容でしてね、1年次に学んだ沢山の事のまとめ的な課題。学生自身が造る美術セットを決めて、デザインして設計して造作して、実際にスタジオに建て込みをして・・・という流れ。

今回はその最後にあたる、建て込みの様子です。

専用の作業工房からスタジオに運搬するために、小分けになっているのですが、これらをまずは組み立てていく、という作業。

時には、担当の先生が一緒になって、教えながら組み立てます。

経験した事がある方にはお解りになると思うのですが、なぐり(金づち)で釘を打つ際に大事なのは、部材をしっかりと固定することですよね。

打ったり固定したりと、それぞれが協力し合いながらの作業です。

そして右の写真、今回の課題美術セットの正面のパネルが組み上がったところ。

さて、いったい何を作っているのでしょうかね〜?

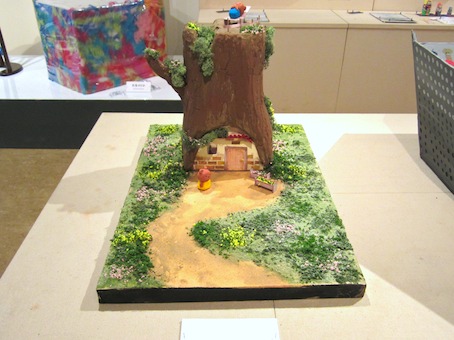

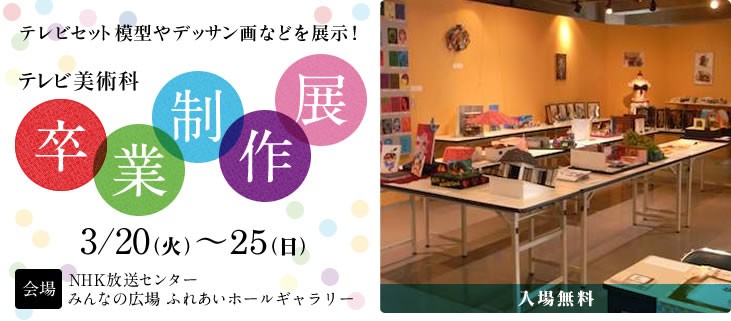

テレビ美術科による、NHKふれあいホールギャラリーでの「卒業制作展」。

最後にご紹介するのは、今回の展覧会の中で見事!「最優秀賞」に輝いた作品です。

韓国からの留学生による「夢のマイホーム」。

1枚目の写真、向かって左が昔の日本民家、右が韓国の民家なのだそうです。

写真だけでは、細かいディティールが表現できなくて少々残念なのですが、木の柱の質感や屋根瓦の趣き、家の周囲の造り込みなど、その雰囲気は秀逸。

作り手の気持ちを感じる、吟味されたデザインに仕上がっていますよね。

最後は、テレビ美術科の学生と担当講師・職員との集合写真。

もちろん、全員ではなくてですね、この時に訪れていた人達での記念撮影です。

(写真:Sugimoto / fushimi)

「学業成果の発表の場」というと、うーん、そうですね、確かにその通りですけれど。

どちらかと言えば、「熱心さ・根気」あるいは「真剣さが表れている場」

・・・とした方が、似合っていると感じます。

東放学園専門学校 テレビ美術科

「卒業制作展」

3月25日(日曜日)まで、開催中です。

ぜひ!! お越し下さい。

さて、前回は3月2日にお伝えした、テレビ美術科の実習授業の続き。

「造形制作実習」の様子です。

塗装というより描画・・・とお伝えした通り、前回の下地の色入れに続いて、その上のレイヤーの細かな部分の仕上げの段階に。

さすがに、この体勢での作業だと、熱心に作業に打ち込んでいる表情を、写真では表現できなくて、ちょっぴり残念ではあります。。。(苦笑)

2枚目の写真をご覧いただきますと、描いている右に、本物のモデルが見えますよね。

それと同じ様な下地の色に、文字を入れている作業でしてね、細い筆を使って、実際のモデルと同じ様に、慎重に。

書道とは違った、より正確な模写が必要なわけです。

3枚目の写真。これは、本物のモデルを見なくとも、「あっ、見たことある」となるでしょう。

見たことがある、と感じられるのは、それだけ「リアル」だからですよね。

3月2日の3枚目の写真から、この段階まで作業が進んでいて、完成間近です。

ここでの紹介が今になっているだけで、実際には既に完成し授業も終了しているのですけれどね。

テレビ美術科「造形制作実習」です。

・・・ということで、この授業の最初の紹介から、時間が空いているので、簡単に説明しますと、学生自身が選んだ物(ペットボトルやジュースの缶など)モデルにして、円柱の発泡スチロールから、スケール違いの「同じ物」を造作して仕上げていく、という実習です。

カットしたり削ったりして形を造り、パテで表面を加工して、その上に鉛筆で下書きをして・・・と続き、作業はいよいよ終盤へ。

写真は、表面塗装をしている様子。本物のモデルを見ながら色の調合をして、塗って色合いを確認してモデルと見比べて、調合して塗って、という作業の繰り返し。

この、色の調合も、大事な経験なのですね。

ちょうど、写真中央の下に見えている缶が、モデル。

実際のモデルは、境界のない、なめらかなグラデーションのデザインになっているのですが、最初からそのように描いていくわけではなくて、まずはいくつかの階調ごとに塗って、その後に、境界をなめらかにするための色を入れていくという方法。

塗装というよりは「描画」に近い、デリケートな作業です。

前回の続き、なのですけれども、いつの続きかというと、年明けの1月7日にご紹介した内容。

テレビ美術科1年生の「造形制作実習」です。

ちなみに、当ブログサイトの左側にある、「カテゴリー」で各学科を選んでいただくと、それぞれの内容が順次まとまって見られますので、ぜひご利用ください・・・と、たまにお伝えしておきましょう。

緊張感が漂う、熱心に作業を進める様子をお伝えする事が多い、この授業ですけれど、実習授業ですからね、学生同士で談笑する時間も、あるのです。

メリハリのある集中力を持続させるためにも、息抜きは必要ですよね。1枚目の写真です。

パテで表面を滑らかに加工した後には、塗装のための寸法入れの作業。

写真2枚目のように、定規やコンパス等を使いながら、モデルとなる「本物」に似せるように、デザインしていきます。

そして、2枚目に写る学生のモデルが、このペットボトル。3枚目の写真です。

難しいのは、モデルの実物と造作している物の大きさが違う、というところ。

リアルさを表現するためには、実寸を確認したり計算したりして、長さや大きさを割り出す・・・。

このような、緻密な作業が要求されるのです。

削いだり細かな加工をしたりして「形」にしたら終わり、ではなくて、ここまでで全行程の半分程度でしょうかね。道のりはまだまだ続きまして、次は、塗装系の作業へと進んでいくのです。

それでですね、いきなり塗装をするのではなくて、まずは、サーフェイサーの役割をする「パテ」を塗布。

表面に沢山の気泡がある発泡スチロールの表面を、なめらかに均一化させ、塗料のノリを良くするためなのですね。

まずは、パテを表面に持って、水をつけた筆で薄く塗布していくという作業。厚盛りをしてしまうと、元の形から変わってしまいますし、薄過ぎると、後にサンドペーパーで磨くときに、地が出てしまいますしね。紹介の写真の見た目ほど、簡単ではなさそうです。

どのようにして全体に塗り広げるのか、と観ていると、なるほど〜、という手段。太めな針金を差して、それを持ちながらの作業。

細かい部分を、手や指で直接塗っている様子が、3枚目の写真。

担当の職員が、お手伝いです。

包丁を使ったり、スチロールカッターで削ぎ落したり・・・と、比較的大まかな加工から、スタートしたテレビ美術科「造形制作実習」。

加工の作業は、その「形」や「大きさ」にする事から、「それらしくリアルに」する事へ、細かくデリケートにシフト。

1枚目の写真をご覧いただくと、その雰囲気は少なくとも伝わるでしょうか。

使っている道具は、発泡スチロールを、細かく加工したりカットしたりする専用のものでして、ハッコー社「マイペン」という製品。

「はんだごて」という工具は、ご存知の方も多いと思うのですが、あれと同じ様なデザイン。

加熱されている針金のようなものを、発泡スチロールにあてて、溶かしながら加工していくわけですね。2枚目の写真です。

子供の頃に、溶かして遊んだことがある人には(良い子はマネしちゃいけません)解るかと思うのですが、あっという間に、溶けてしまいますよね。こちらは、専用の道具なのですけれど、やはり同様に、長い時間あて過ぎると、悲しい結果になります。ですから、言うまでもなく、非常にデリケート。失敗は許されないのです。

そして、この学生は何のモデルの、どの部分の加工をしているかというと、3枚目の写真。

絵の具のチューブの、肩の部分に入っている、文字の部分なのですね。

見落としてしまいがちな部分ですけれども、より「リアル」に表現するには、欠かせない部分です。