‘ドラマ制作’ カテゴリーのアーカイブ

5月11日以来、今年度4回目の紹介となる「ドラマ制作2012」。

前回の「プロットをブラッシュアップ」。票数の多い2編について、制作系スタッフとして携わる放送芸術科の学生を中心に、さらに意見を出し合っての吟味。

このような経過を通って、より膨らみを持った2編。

今回はまず、それらのプロット案を企画した2名の学生が、プレゼンテーション。この様子が1枚目と2枚目の写真。

プロットのコンセプトやポイントやを改めて伝えた後に、多数決。

さあ、果たして、どちらのプロット案が選ばれたのか、というと・・・

実は、どちらも完全な同数。

ということで、検討した結果、2つのプロットのコンセプトを融合して、新たなプロットを作成することに。

なぜならば、どちらのプロット案も、「夢」「希望」という点で、テーマが同じだったからです。

このような過程を経て、次第に、土台作りが、進んでいきます。

・・・ということでですね、昨年度の紹介が終わったところで、今年度の「ドラマ制作」の様子。チャクチャクと進行中です。

この実習授業、いろいろなテーマ、というか、重きを置いていることの1つが「できるだけ大勢で、できるだけ学生主体で」ということ。

実際の現場では、一致団結のチームワークの環境の中、明確なセグメンテーションもあるわけですが、この実習は学校の授業ですからね、大勢で知恵を出し合い協力し合い、「学生が主体的に創る」ということも大事。こうした方が、いろいろと広くと勉強になるからです。

授業3回目の今回は、放送芸術科に加えて、放送音響科・放送技術科の学生から掲げられた「プロット(あらすじ)」の28案の中から、採用案を選ぶ、という作業。学生の多数決の中で、票数が多かった2つが決まりました。

3枚それぞれの写真は、その2つのプロットを作った学生を中心に、それぞれ2グループに分かれてディスカッションを行いながら、さらにアイデアを出し合い、プロットをブラッシュアップしていくという様子。

いろいろな意見の中で、日頃とは違った学生の一面も垣間見られたところもあって、頼もしい限り。

今後の進捗が楽しみです。

「Last carnival」!!

2012年5月10日 ドラマ制作,放送技術科,放送芸術科,放送音響科,照明クリエイティブ科

前回お伝えしたMA作業を経て、いよいよ、2011年度実習授業「ドラマ制作」の作品が完成。

その名も「Last carnival」。作品のタイトルを紹介するのは、実は今回が初めてですよね。

2011年度のドラマ制作の紹介、最終回は、完成披露会&打ち上げ会です。

上の左の写真は、ディレクターやアシスタントディレクター(ファースト)などを担当した学生達。一見、女子学生の楽しい語らいの様ですが、実際に観られるのは、やり遂げた後の意気揚々とした笑顔です。

まずは、完成作品の披露。左の写真です。

この会場に居合わせる全員が、作品製作に深く広く携わったわけですが、完成作品を観るのは、これが初めてという学生も大勢。

それぞれ、どんな想いで観たのでしょうかね。

披露会が終わると、出演者の方々への花束贈呈。お忙しい中、駆けつけていただきました。

皆さんの多大な協力があって、素敵な作品が完成しました。ここで改めてお名前を紹介させていだくと、

・・・写真手前から、岩田 麻衣子さん・野本 蓉子さん、そして、石井 七海さんでした。

本当にお世話になりました。ありがとうございました!

その後は、製作に関わり、打ち上げ会に参加した学生・職員全員から、一言ずつのコメント。

職員目線で恐縮ですけれど、入学してからの色々な授業、そして、この実習授業を経て、本当に成長したのだな、と感じられるコメントでした。

写真右は、ディレクターを担当した学生。笑顔の写真を掲載しましたが、感極まった涙も観られました。

お疲れさまでした。

写真左は、プロデューサーを担当した学生。

プロデューサーの大切な仕事の1つである、製作の土台となる環境作りを中心に頑張っていました。

お疲れさまでした。

そして、写真右は、今年度が最後の担当となった、学校法人東放学園の昨年度までの顧問でした、島﨑孝雄でございます。

学生はもちろんの事、多くの職員も、このドラマ制作を通じて勉強になりました。

内輪の手前どもの話で恐縮ですけれど、お世話になりました。ありがとうございました。

このところ、一見すると色の違いくらいに見えてしまう写真が多いですけれど、これは、部屋の広さや携わる人数が近いから、なのですけれどね。あーあとは、写真の撮り方がそうさせているかも知れませんね(苦笑)。恐縮です。

けれどもしかし、明確に違う作業なのでして、ドラマ制作の「オフライン編集」「オンライン編集」と続いて、今回は、「MA作業」です。

MAとは、Multi Audio(マルチオーディオ)の略称。もの凄く簡単に表現すれば、音声の編集作業。

必要に応じて後から加える背景音(状況音)とのバランスをとりながら役者の声を引き立たせたり、たとえばドアを開ける音などの効果音を加えたり、音楽を加えたり・・・。そのデリケートさから「整音」と表現する場合もあります。

我々の耳は、普段生活している中で、様々な音を無意識にバランス良く聴いている(聴くことができる)のですが、マクロフォンで収められる、そのもの自体の音だけでは、耳のようには都合良く聞こえません。ですから、スピーカーからの音を、「自然な音」「感じる音」にするには、緻密な作り込みが必要になるわけですね。

ということで、このMA作業は、放送音響科のMAや音響効果の学生が担当。

もちろん、映像とマッチした音声にする必要もあるので、当然のことながら、編集後の映像を見ながらの作業となるのです。

さて、前回に続き「ドラマ制作」の編集作業ですけれど、部屋の雰囲気がガラリと変わりましたよね。

こちらは、「オンラインルーム」。別名「仮編集」と言われるオフライン編集を終えた後は、「本編集」であるオンライン編集の作業です。

前回のオフライン編集は、画質を下げた状態で行う仮(簡易)編集。これを行う理由や目的はいろいろ沢山ありますが、まずは映像を繫いでみて全体的なイメージを掴むこともその1つですし、あらかじめ仮編集を行っておいて、本編集での作業効率を上げて可能な限り短時間で終了させる・・・などの目的もあるのですよね。

上にも書きましたが、画質を下げてのオフライン編集に対して、こちらのオンライン編集は、本来の完成(放送)画質での作業。

オフライン編集によって得られた編集データを基に、テープを実際に走行操作させていく方式でしてね、前回のノンリニア編集に対して、「リニア編集」と呼びます。

この編集作業も、エディターを担当する放送技術科の学生と、ディレクターやスクリプター(記録)のそれぞれを担当する放送芸術科の学生が、真剣に作業を進めます。

まあ、当然と言えば当然なのかも知れませんけれど、入学するまでは、「編集」に関しては詳しい知識をほとんど持たない状態。それが1年と半年も過ぎると、観察しているこちらが「頼もしいな!」と思うくらい、上達するのですね。

こうして、学生同士、色々と切磋琢磨をしながら、無事に映像編集を終えました。

新年度の新シリーズの紹介が始まったのですが、今回紹介するのは昨年度のシリーズ。もちろん、忘れていたわけではないのですが、随分と遅くなりました。2011年度「ドラマ制作」3月19日紹介分の続きでございます。

すべての撮影・収録を終えた後は、オフライン編集。

PCにインストールされた編集のソフトウエアを使用して、作業を進めていく方式「ノンリニア編集」という技法です。もちろん、これは、学校ならでは、ではなくて、実際の現場でもこの方式でオフライン編集が進められいるわけです。

写真は、校舎内のオフラインルーム。編集(エディター)を担当する放送技術科の学生と、ディレクターとスクリプターを担当する放送芸術科の学生です。

そして今回、実際の現場で、テレビドラマのオフライン編集の仕事をされている、プロのエディターが先生として参加。

まずは、その先生が編集作業を。合理的な手順や注意点などの説明を受けている様子。2枚目の写真です。

その後はもちろん、学生へバトンタッチ。

背後にいるディレクターの学生などのオーダーを受けながら、そして、プロのエディターの「ノウハウ」の伝授を受けながら、テキパキと作業を進めます。

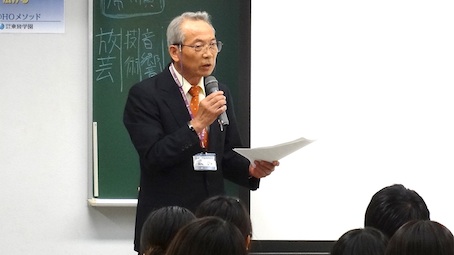

前回とは別日の、「ドラマ制作2012」のガイダンス、今回は、放送音響科と放送技術科が加わっての説明会です。

前年度の島﨑顧問に変わって、今年度担当するのは、TBSのテレビドラマ「男女7人夏物語り」「男女7人秋物語り」や「3年B組金八先生スペシャル」などの2時間ドラマのTD(テクニカルディレクター)として活躍してきた、本学園の倉谷顧問。1枚目の写真です。

一通りの説明の後は、ドラマ制作の、昨年一昨年の2作品を上映。

実際の現場と違って、結果よりも、むしろそれまでの過程が重要視されるのが学校ですけれど、まずは「こういう作品を創る」という1つの完成形、つまり結果を観察する、ということも大事。

なぜならば、「完成させる事」が目的だからでしてね、その完成のために、これから勉強したり話し合ったりして、沢山の切磋琢磨を乗り越えていく。それが学生として、大切な経験となるからです。

この1年間で、かなりな成長を遂げた筈の2年生。けれどもしかし、これらの作品を観ると、完成度には驚いている様子。

撮影・収録までは、およそ4ヶ月ですけれど、まだまだ、成長し続けるわけですね。そして、その姿を期待したい、と強く思うしだいです。

東放学園専門学校、新年度を迎えておよそ1ヶ月。

例年に比べるとのんびりだった、春の訪れも桜の開花も、スムーズに通り過ぎて、勢いある新緑の膨張に初夏の陽気。

あっという間に、ゴールデンウイーク。

この時期、いろいろな、「授業のスタート」があったのですが、それらをあまりお伝えできなくて、慚愧に堪えない気持ちでございます(苦笑)。

そんな中、この授業も装いも新たに始まりました、「ドラマ制作2012」です。

この実習授業は、その名の通りドラマを製作する授業。実際の収録(本番)は、9月に入ってからですから、およそ4ヶ月先。随分と時間があるように感じますけれど、企画やストーリー・構成や脚本などの準備期間を入れると、最低でもこの程度の期間が必要になるのです。

初めての集まりだった今回は、授業の詳細や今後のスケジュールについてのガイダンス。この日は、放送芸術科と放送音響科の学生が中心に参加しました。

学生の真剣な表情を観ている限り、今年のドラマ制作も、期待できますね!

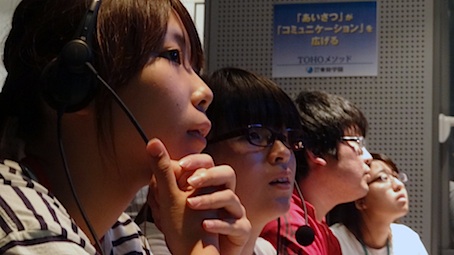

トータルで三日間に及んだロケーション、そして今回のスタジオでの撮影と続き、いよいよ、ドラマの収録も大詰め。

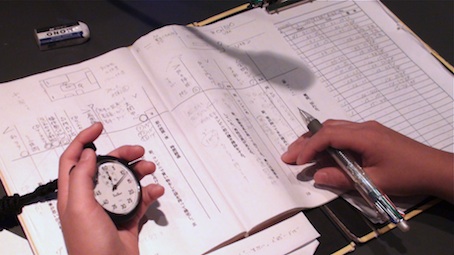

上の写真左は、サブコントロールルームのスタッフ。手前から、ディレクター・タイムキーパー(記録)そして、奥には音声(ミキサー)と並びます。

「見守っています」という言葉、まるで常套句的に使う事も少なくないわけですけれど、特にディレクターの表情は、正真正銘の「見守り」でしょうね。ミキシングを担当する2人も含め、真剣さも緊張感も、非常に伝わってきます。

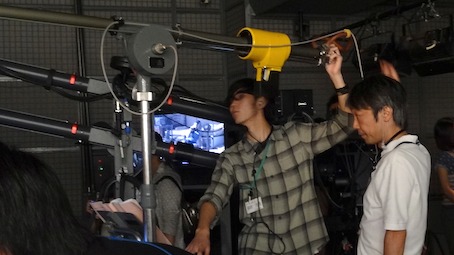

そしてこちらは、スタジオフロア。右の写真は、「マイクロフォンブームドリー」を操作するフロア音声の学生でして、左手で操るダイヤルの先には、ガンマイクが取り付けられています。

暗くて解りづらい写真で恐縮なのですが、純粋にカッコ良い!と感じますね。何よりも、その真剣さの気持ちが、素敵なのです。

こうして撮影は全て終わり。「クランクアップ」を迎えました。

最後は、関わった学生・職員なども含めて、集合写真の撮影。

楽しそうな表情も、沢山見えますけれど、

記念写真というよりかは、この作品に手向けた、責任感の表明。

「私たちが責任を持って、しっかりと作りました。よろしくお願いします」

と、言うことなのです。

けれどもしかし、素敵な写真ですよね〜。

2月15日に続いて「ドラマ制作」スタジオ収録の様子。

ちなみに、何度かお伝えさせていただいていますが、左下のカテゴリー「ドラマ」を選んでいただくと、関係する記事が、まとまりますので、どうぞ、ご利用ください。

さて、撮影もラストスパートに突入。写真はそれぞれ、カメラリハーサル中のカメラマン。言うまでもありませんが、もちろん、すべて学生です。

そして、その姿は、まるで写真撮影用に、表情を作ってポーズを決めて・・・ではなく、ごく自然でリアルな姿。「凛々しさ」が伝わってきます。

真剣に取り組む気持ちが、表情や格好を、そうさせるのですね。

スタジオの、やや薄暗い環境から、いきなり外の、光に満ちた世界へと移動。

これもやはり、「ドラマ制作」の様子でして、昼休憩を挟んで、後半の一発目は、芝生の中のベンチで、手に持つCDの撮影からスタート。

1枚目の写真は、日焼け防止のパラソルを持ったスタッフに、外光を利用しながら整えて綺麗な明かりを作る照明のスタッフ、フロアディレクターに音声さんに、カメラアシスタントにカメラマン・・・という光景です。

サブコントロールルームやスタジオフロアーから、映像や音声のケーブルを引き回すのではなくて、校舎1階に、外線端末(差し口)が設備されているので、簡単スピーディーな作業。まあ、こういう学校ですからね、便利な環境になっています(テマエミソ)。

・・・で、こっそり明かしてしまいますが、制服を着て座る女性は、実は本役の出演者ではなくて、代役の学生。

手許しか写りませんからね、解りませんよね(笑)。2枚目の写真です。

短時間で外での撮影を終えた後は、後半の撮影ブロックのドライリハーサルから開始です。

随分と久しぶりの動画は、「ドラマ制作」のあるシーンの、ある1カットの様子。

ドラマのスタジオ収録では、3台から4台前後のテレビカメラを使用して、それらを切り替えながら、1つのブロックをそのまままとめて撮影していく、ということが多いのですが、演技やカメラアングルなどの都合で、「別撮り」を行うことも、非常に頻繁にあります。

今回紹介している動画の部分は、ご覧の通り、ハンディカメラをセットの上に置いて、出演者の近くの回り込んだ位置からのアングル。

この距離では、他のカメラの画面に、ハンディカメラが入ってしまうので、このカットだけを別撮りする、・・・というわけです。

演技の邪魔にならない位置から撮影した動画なので、石井七海さんの表情が見られなくて恐縮ですけれど、本番直前から、本番中の雰囲気をご覧いただいて、その「空気」を感じていただければ、幸いでございます。

1つのブロックの撮影が終わると、次のブロックの撮影。それが終わると、また新たなブロックの撮影・・・というふうに進めていく、ドラマの撮影。

もちろん、経過時間による、一定の法則や決まりがあるわけではなくて、演技上、あるいはそれらの設定上、分けてやるべきところは分け、続けてまとめるべきところはまとめて撮影をしていくのです。

前回、2月7日の内容に続く、「ドラマ制作」スタジオ収録の様子。

リハーサル中は、1枚目の写真のように、担当する職員がアドバイスを。

僅かな「サイズ」や「アングル」の違いなどで、「あがりの画(え)」は、随分と違ってきます。言うまでもありませんけれどね。

ただ、時間は、余りあるほど沢山はないので、「さっさっさっ」と、合理的に修正。後で指示するだけでなく、その場ですぐに!が大事なのです。

同じ光景は、音声を担当する学生へも。

2枚目の写真、マイクロフォンブームドリーを操作する学生と、音声の担当職員。

左手で握るダイヤルでマイクの向きを操作する、という方式なのですが、マイクが目的の方向に合っているのかどうかを、違う角度から見てあげて、アドバイス。

これこそ、後で説明しても、あまり意味がありませんよね。

「ドラマ制作」スタジオ本番中の、サブコントロールルーム(サブ)の様子です。

当ブログでのサブの写真は、沢山の液晶モニターにそれぞれ映像が映し出されている、という光景が多かったと自覚していますけれど、今回は、暗くスマートな雰囲気。

ドラマの場合は特に、「その映像・その演技・その瞬間」に集中しやすいように、受像は必要最低限のモニターのみにしています。1枚目の写真。

2枚目の写真、手前にディレクター、次いでタイムキーパー(記録)のスタッフ。もちろん、学生です。

ディレクターは「演出」を、タイムキーパーは、その結果とも言える、芝居や時間などの「記録」を収めていく、という仕事を担当。

ごく簡単に言えば、同じ芝居(撮影ブロック)を2回以上撮影したり、隣り合ったシーンが日替わりの撮影になったりすることもあるのですが、これらの整合性をとる大事な役割を負うのがタイムキーパー。

ですから、ディレクターとペアーになっての、大切な「二人三脚」的関係なのです。