‘テレビ美術科’ カテゴリーのアーカイブ

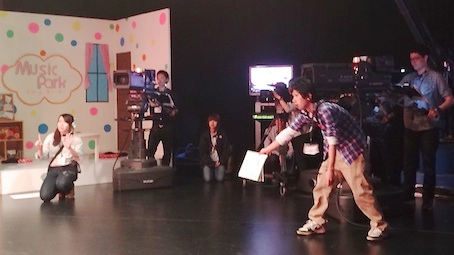

「情報番組」をテーマとする「番組制作演習」。

今回紹介するのは、テレビ美術科の活躍。

番組で使用する美術セットの建て込みは、前日の放課後でして、他の学科の大半の学生が下校した後に、頑張っているのです。

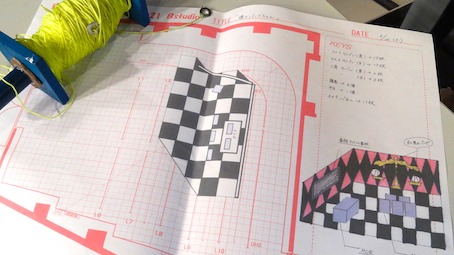

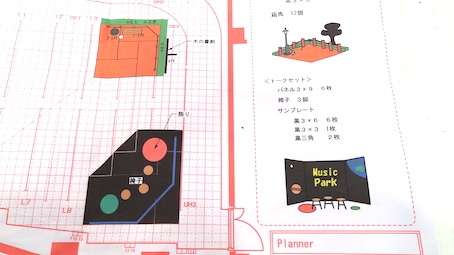

左上の写真は、学生が中心になってデザインした、美術の配置図にあたる「青図」。

白黒の格子状に見えるのは、美術セットの床材。これが実際に敷かれた状態が、上の右の写真です。

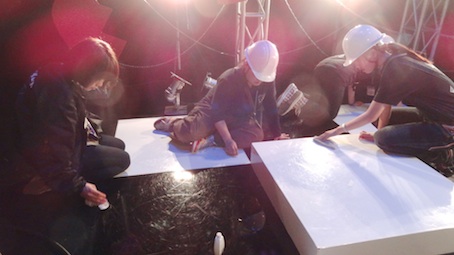

こちらの左上の写真は、テレビ美術科専用の作業工房で製作された、出演者の背景の部分になるパネルのそれぞれを、連結させているところ。

工房が少し離れた場所にあるので、1枚ずつの小分けの状態でスタジオに搬入され、組み立てられるわけです。

作業に従事する2年生は手際が良くて、ちょっと目を離すと、ドンドン作業が進みましてね、撮影するのが大変。とにかく、ハイペース。

右の写真のように、担当する職員は見ているだけでなく、手伝いながら教えています。

ちょっとレアな事を書くと、「放送事業」に関わる電波法では、スタジオとは「演奏室」と定義。

どうもピンと来ませんけれど、「演じて・奏でる」というふうにすると、深く納得な感じですよね。

先日来、お伝えしている写真をご覧いただくと、まさに「演・奏」。

演じて奏でるために、様々なスタッフが活躍している、というわけです。

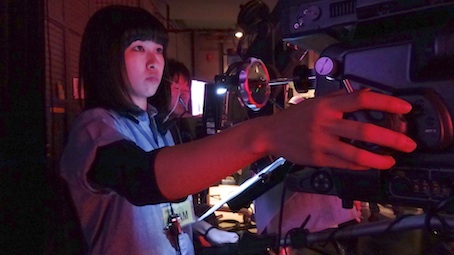

今回の写真のポイントとなる1枚は、二段目の左。同様に「演奏装置」と定義されている、サブコントロールルームの様子です。

手前から、TD(テクニカルディレクター)・ディレクター・タイムキーパという順。

演じ奏でる場、それに関わるスタッフを指揮し、その内容を魅力あるものにするのが、ディレクター。

放送芸術科の学生が担当しています。

さて、前回に続き、「番組制作演習」のカメラリハーサルから本番にかけての様子を、ご覧いただきましょう。

どの写真も、学生の活躍という点では、言わずもがな共通しているわけですけれど、8枚の中の、ポイントになる写真は、最下段の左。

これは、本番前に、美術セットの1つである床材の「サンプレート」の掃除というか洗浄をしている様子でしてね、テレビ美術科の学生やアシスタントの職員が、洗剤や研磨剤を使って、綺麗にしている作業。

それぞれの小さな傷や汚れが、撮影画面上に目立つ存在にはならないですが、「チリツモ」的に、全体的に汚く見えますしね、出演者が載るステージですから、そこは綺麗にする、というわけです。

とても大切な事、ですよね。

・・・という事でですね、少しずつお伝えしている「番組制作演習」ですけれど、技術打合せまで進み、その後は、カメラリハーサルなどを何度か繰り返し、本番突入。

カメラリハーサルという練習を繰り返して、ある程度上手に出来るようになったら本番、ではなくて、あらかじめの設定時間から開始される「生放送形式」。

練習を繰り返して、各役割の仕事が少しずつでも上達していく、これはとても大切な事。学校ですからね。けれど、「時間」や「制限」も大事。将来、それらの中で、仕事をしていくからです。

6月の初旬までは、「音楽番組」をテーマに、番組制作に取り組んできました。

今日から数回は、カメラリハーサルから本番にかけての様子や、美術セットのデザインなどを、テキストなしの写真のみで、ドンドンお伝えしましょう。

「3年B組金八先生」「金曜日の妻たちへ」・・・「Beautiful Life ふたりでいた日々」

そして、今クールのテレビドラマ「ATARU」。

まあ、途中、随分と飛んでいますけれど(苦笑)、これらのTBSテレビドラマに共通しているのが

「緑山スタジオ・シティ」。

TBSテレビに限らず、NHKから民放各局の、数多くのテレビドラマ製作の舞台となっている、ドラマ専用とも言えるスタジオ。業界人でなくとも、ご存知な方も多いでしょうね。

この有名な、そして、日本一の規模を有するドラマスタジオにおいて、先日、本校のテレビ美術科による

「緑山スタジオ見学会」が行われたのです。

大型のテレビスタジオが5つある、ということも凄いですけれど

ドラマ製作のための、あらゆる設備・施設

そして、膨大な量の美術セット・関連道具などが揃っている、ということも、もの凄い!

見学するというより、「体感する」と言った方が宜しいでしょうね。

まず、緑山スタジオ・シティを紹介するVTRを拝見した後は、テレビスタジオの見学。

そこには、現在放送中の、あるテレビドラマの美術セットも。

スタジオ見学の後には、美術倉庫の見学。

一段目の写真は、美術セットの建物の外観部分や、屋外装飾用の道具などが沢山。

右の写真には、カーブミラーも見えます。

二段目の写真左は、小道具や持ち道具関連の倉庫。

たとえば、部屋の装飾類だけで数百点以上、

食事の演技などに使用される「コップや皿」だけで数百個以上・・・という保有数。

部屋の中に置かれている物で、揃わないものはないのです。

続いて、出演者の衣装がストックされている部屋などの見学。

これらを見学させていただいて、学生はとても驚いたでしょうし、

勉強にもなったでしょうね。

数多くの映画やCMなどで使用されている「オープンセット」のスペースを見学して

最後は、緑山スタジオ・シティの社屋前で、記念の集合写真撮影。

まさに、学生ならでは!という、貴重な経験となったわけです。

株式会社緑山スタジオ・シティの方々、説明をしていただいた講師の先生には

大変感謝でございます。ありがとうございました。

(写真:テレビ美術科提供)

光の演出性

2012年6月13日 テレビ美術科,実習風景,照明クリエイティブ科

完成した作品が、なかなか紹介できなくて、イカントモシガタイ・キョウシュクシゴクでございます。

当ブログ、テレビ美術科抽出ページのこちらの中にある「細かく、そして、リアルに」の続く内容。

数多くの作品の中から、製作途中を頻繁に取り上げさせていただいた2つを中心に、紹介いたします。

上の左の写真、ほぼ全身を発泡スチロールの粉だらけにしながら、一生懸命、造形に取り組んでいた姿。

こちらの完成作品が、右の写真の「絵の具」。

チュープ本体の型ももちろん、巻いている紙のデザインというか造り込みも秀逸ですよね。

流れ出ている絵の具自体も、リアルです。

造形が終了した発泡スチロールに、パテ剤を塗込んでいる写真が左。

この完成品が、右の写真です。

こちらも、一見、本物と見間違う程の完成度。グラデーションの塗色もナチュラルですよね。

そして、何しろスゴいのは、缶の凹みの表現。これ、もちろん、削り出しで造作したもの。潰された缶、つまり「結果、そうなってしまった形」を再現するということは、難しいと思います。スゴく。

学生さん、みんな手先が器用で、観察力も高いのですね。

2回続けてお伝えした照明クリエイティブ科の学生による、照明の仕込み。実は、他の学科が集まる前に行われていたことなのです。

なぜかというと、その記事でも紹介しましたが、照明バトンを降ろしての、集中的な急ピッチな作業なので、人が大勢いる環境では、難しいからでしてね、その分、早く登校しているのです。

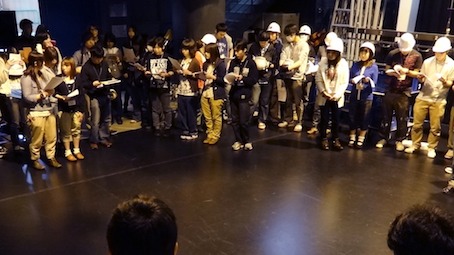

そして、その後に行われるのが、関わる全スタッフが集まっての、ブリーフィング。言わば、朝礼です。

2年次のすべての学科が参加しての「番組制作演習」です。

4枚の写真は、実施曜日違い・グループ違いの、それぞれの様子。

放送芸術科の学生が担当する、プロデューサー・ディレクターが朝の挨拶を行って、意志の統一を計ります。

現場での実際は、それぞれのスタッフが必要な時間に集まり出して作業を開始する、という流れなのですけれど、ここは学校。

学ぶ精神も、創る精神も、「一致団結」が必要。まずは、その気持ちが大事だからです。

ということで、本番前日にテレビ美術科が建て込んだ美術・大道具。

実際にどのように使用されたのかを、「いきなり!」の本番中動画でご覧いただきましょう。

番組制作演習の本番、CM中の転換の様子です。

15秒の短時間で、歌のコーナーからトークのコーナーへ。出演者やスタッフ、それに、もちろんテレビカメラなどの、一斉移動。

言うまでもなく、学生の動作、とても機敏。他の細かい説明は、不必要ですよね。

さて、話題は再び「番組制作演習」本番前日の、テレビ美術科学生による美術セット建て込みの様子に戻ります。

あの「SFテイスト」のトークショーコーナー用の建て込みの一方では、歌のコーナー用の美術セットの建て込みも。

こちらは緑色と茶色のデザイン。SFとは趣きが違うテイストですね。

当然の事ながら、番組によって美術セットのデザインは変わりますからね、その建て込みの方法も変わる。そうなると、個々の細かな作業も変わるわけです。

その比較的細かな作業や加工にも、いろいろなノウハウというか、合理的な手段というものが関わりますからね、その都度、授業を担当している講師の先生が、アドバイスをしながら、そして一緒に手伝いながらの作業。

この一つ一つの積み重ねが、欠かせない経験になって、とても勉強になるのです。

3枚目の写真。これが今回、建て込みに勤しんでいる美術セットの「青図」。

主に、スタジオフロアーに対する美術セットの配置を示したものでしてね、これを見ながら、作業を進めていきます。

床材の一通りの仕込みが終わると、パネルの搬入。1枚目の写真。

スタジオフロアーの一角に設けられる、トークショーの美術セット(背景)として、使用される物です。

一見、宇宙・銀河の様相で、SF(サイエンスフィクション)チック。もちろん、今回の番組本番のために、テレビ美術科の学生が製作したもの。

これは、「塗装」というより「絵画」と言った方が良いでしょうね。デザインというより、アート。力作です!!

このような道具や装飾各々の製作は、日頃の定常的な授業時間外の、放課後などを利用しての作業。言わば、準備の準備でしてね、これが、8月までの授業期間中、毎週、そして、毎日のように、行われているのです。

そして、2枚目の写真。女性が独りでパネルを持ち運んでいる様子。学生ではなくて、テレビ美術科ティーチングアシスタントの職員。

ベニヤも、垂木も、それぞれ単体では軽いですけれど、それが合わさってのこの大きさだと、実は、以外に重たいのですよね。

「学生には負けていられない」という決心の下、頑張ってます!

パネルが並べられると、転倒しないように背後から添えるように支える「人形」を釘で打ち付け・・・

いくつかに分割されたパネルを、安定的に接合させるために、パネル同士を、添え木を当てて釘で連結。

3枚目も4枚目も、釘を打つ何気ない様子の写真ですけれど、非常にサマになっていて、格好良いです。

はい、この流れで引き続き、テレビ美術科の実習授業の様子を紹介しましょう。

授業は、東放学園専門学校2年次の全学科合同実習の「番組制作演習」です。

1回の本番のスタンバイに対して、その作業を開始するのは、テレビ美術科の学生。本番日前日の夕方からテレビスタジオに入ります。

なぜならば、本番当時は照明や音声、そして映像や制作部門の、総勢数十名の学生スタッフがスタジオに入るわけでしてね、その状況下では不可能な作業が、沢山あるからです。

1枚目の写真、真俯瞰(被写体に対して真上)からのアングルで、一見して解りづらいですけれど、スタジオフロアーに「床材」を敷いている様子。

この作業は、まさに、人が沢山居る状態では不可能ですよね。

敷くだけでなくて、床材同士をつや消しテープで固定して、ズレないようにする作業も。2枚目の写真。

重たいロール状の床材を持ち込み、少人数の精鋭集団で、手際良く進めていきます。

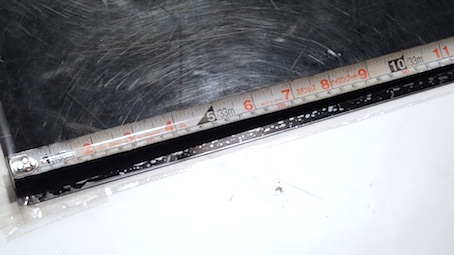

一方、スタジオフロアーの別の場所では、その床材の上に敷かれた「サンプレート」(硬質塩化ビニル板)に、記しを付けているところ。

あてているメジャーは、先日の「オープンキャンパス 体験入学」で紹介した、尺貫法によるメジャー。

少し見づらいですけれど、右に見える「10」という数字が、「10寸」で「1尺(およそ30.3センチ)を示す部分です。

「大道具を作ってみよう!」というテーマで、美術・大道具製作を行ったテレビ美術科の作業工房を飛び出して、次の場所はテレビスタジオに隣接した美術・大道具倉庫へ。

引き続き、「オープンキャンパス 体験入学」テレビ美術科の紹介です。

ここは、日頃の使用頻度が高く、汎用性が高い美術セットを収納したり、大道具の建て込みに使用する道具などが置かれているスペース。

担当の職員が、それぞれの道具の名称や、どのように使用されるのかなどを、配布する資料と共に説明している様子。1枚目の写真です。

特に、背後に見ている木製の道具2種類は、非常に使用頻度が高い物でしてね、これらを使用しない事はない、と言っても過言ではありません。

ちなみに、白色の丸い物体の奥が「平台」、その右に積上っている物が「箱馬」です。

そして、次の場所は、テレビスタジオのスタジオフロアーでの見学。

スタジオ環境の説明と共に、製作された美術や大道具などが、どのようにスタジオに配置され使用されているのか、などの説明を受けている写真が、2枚目と3枚目。

最後に、就職資料室にて、就職や進路に関する説明を。

何と言っても、就職するために、そして、現場で活躍するための専門学校ですからね。この話は欠かせないわけです。

以上、「オープンキャンパス 体験入学」テレビ美術科編でございます。

体験入学の内容は、日程によって異なりますので、ご確認の上、ぜひ!ご参加ください。

前回に続き、東放学園専門学校「オープンキャンパス 体験入学」テレビ美術科「大道具を作ってみよう!」編。

ただ聞くだけ、ただ見るだけではなくて、製作を経験する実践的体験入学でございます。

ベニヤ(板)に対して、縦に垂木(たる木)を打ち付けた後は、垂木の余長をノコギリで切断。

日頃使っていて意識しないというか、押したり引いたりの往復運動になりますからね、あまり気にしないのですけれども、特に日本で使用されるノコギリは、引く動作によって切断。押しよりも引きの方が、力が与えやすいですから、合理的なメカニズムになっているです。

切断した余った垂木を使って、パネルに対して横に渡す添え木の打ち付け。この作業が終わると、薄いベニヤのパネルも、随分と安定的になります。

体験された皆さん、どことなく手慣れた感じ。そもそも、格好がサマになっていますよね。

少々の説明をするだけで、黙々としなやかに、作業が進んでいきます。

テレビやメディアなどの仕事全体が「もの創り」の仕事。この中で、美術や大道具の仕事というのは、その中で、さらに「もの造り」。

そして、パネル作り一つでも、チームワークによって、合理的にスムーズに製作が進むのです。