‘テレビ美術科’ カテゴリーのアーカイブ

郊外の、ノドカな様子を

2013年3月21日 テレビ美術科

かさ上げした「平台」を並べた後は、すぐに、表面を化身。

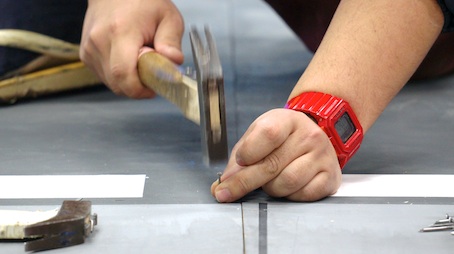

打った釘が目立たないように、頭の小さい釘を使って

塗装しておいたベニヤ板を、覆い隠すように、綺麗に貼込み。

コンクリートを模したような、灰色の物体が完成しつつありますが

まだ、ちょっと解りづらいですかね。

けれどもしかし、右下の写真を見ると「あっ」と思う方もいらっしゃるでしょう。

遠くには、海や木々や、夏の青空も見えています。

コンクリートに模した物の上には、掲示板らしき物と、その手前には、ベンチ・・・

ということで、上の右の写真をご覧いただくと、もうお解りになりましたね。

実は、駅のホームを製作していたのです。

都心部にある、商業に栄えた近代的な駅ではなくて

郊外のそして海に近い、自然たっぷりな、ノドカな駅。完成です。

駅名を記した看板。書かれている駅名は、実は、テレビ美術科の職員の名前でございます。

関わった学生が集まり出して、授業最後の課題作品と共に、記念撮影。

道具の使い方、あるいは、名前も知らない状態で、テレビ美術科に入学して、およそ1年。

しっかりと道具を使いこなすだけでなく、企画・アイデアに具体的なデザインまで、出来るようになって、着実に上達の学生達。

学年の締くくりに、それぞれがいろいろな思いを馳せて・・・。

持ち込まれた「平台」。上面は、およそ畳の一畳分の広さを持つ、高さ五寸の木製の台。

非常にメジャーな道具の一つです。

そして、その平台をうつ伏せに置いて、この先の作業方法を、担当講師の先生が、レクチャー。

その後、早速組み立てに入ります。

小さな工作も同じ事が言えますけれど、研磨したり打ち付けたり・・・と加工するには

それぞれを、しっかりと固定するのが、必須。作業効率と完成度に、そのまま影響するからです。

2人一組になって、1人がしっかりと材料を固定しながら、もう1人が釘を打ち付ける分担作業が、テキパキと。

適切な押さえ方も、ノウハウの1つになるわけですよね。

こうして、かさ上げされた平台が、いくつか並べられて・・・。

時が過ぎるのは、実に速く感じるものでして・・・

前回紹介してから、あっという間に1ヶ月近く、立ってしまいました。(苦笑)

テレビ美術科1年生の実習授業「遠藤ゼミ 大道具操作実習」でございます。

最後の課題について、まずはグループ全員で話し合い。

何を造るか、どんなデザインにするかを検討した後、作業工房で、各道具(美術セット)の製作。

各パーツ毎に分かれて行う作業で、「いったい何を造るか?」というところで止まっていたわけです。

そして2月初めのこの日。

いよいよ、汎用スタジオにて、各パーツが合体。全貌が明らかになっていきます。

それぞれの写真、背景になるパネルを連結させているところ。

大勢で一斉に、急ピッチで作業が進んでいきます。

さらに、スタジオには、主に、床に敷く用途の道具「平台」が持ち込まれて・・・

学生のほとんどは、作業のコスチュームである「つなぎ」を着ているので、解りませんが

作業は、2週目に突入。今回は、主に塗装作業に勤しんでいます。

水彩絵の具だと、12色24色・・・と揃っていて、少々調合するくらいですが

このような作業で使う塗料は、加色・減色混合原色に白色が加わる程度の、数色のみ。

ほとんどの彩色は、各色の混合によって、造るわけです。

しかも、たとえば失敗するなどして、混ぜ直していくと、量ばかり増えてしまって無駄になりますからね

効率良く混ぜ合わせるということも、そう簡単ではありません。

そして、右上と左下の写真。

細かい部分は、筆や刷毛を使わずに、手や指を使って、描いていきます。

次に、下の2枚の写真。

ただ単純な塗装だけではなくて、より「リアル」に表現するために、「汚し」の塗装も。

太陽光が当たるだけでも、変色していきますし、空気に当たれば酸化していきますし

水が当たれば、水垢が付いたり色が変わって見えたり・・・

原色のままを維持する物は、この世にほとんどないですからね

「それらしさ」を出すためには、「汚しの技」が必要になるのです。

2月9日に続く、テレビ美術科「遠藤ゼミ(大道具操作実習)」。

学生自身でテーマを考えて、デザインして設計して製作する・・・最終課題に打ち込む様子です。

写真だと一見して解りづらいですけれど、製作は2週目に突入。作業は順調に進行中していますね。

特に右上の写真、まだ途中ではありますが、これは既に完成系が明らかなっていて、ベンチ。

左下の写真。インパクトドライバを使って、規則的に木材を固定。さあ、これは、何でしょうか。

作業を観察していると

細分化した役割で一人で行えるものと、数人で同時に行うべきもの、の2つがあるだなと解るわけです。

これは、当たり前の事ではありますけれど

そのような進行方法というか分担方法というか、いずれかの切替えが、作業効率に繋がるのでして

周囲を観察して、自主的に手伝ったり1人で進めたりという判断も、大切なノウハウなのでしょうね。

右下の写真。描画用の、塗料の調合がスタートしました。

およそ8グループに分かれて、ドンドン作業が進んでいきましてね

どれか1つの作業に対して集中的に撮影していると

別の作業のシャッターチャンスを失う・・・という事にもなりかねないわけです。

しかし、学生達、いろいろな道具を使いこなしていて

ノコギリに丸ノコ(卓上切断機)に、なぐり(金づち)にインパクトドライバーに。

半期の実習授業で、ここまで使いこなせるようになるのですね。

1つの作業が終わると、再び材料に寸法を入れて切断して、また寸法を入れて切断して・・・。

そして、パネルや一部の材料には、色入れ開始。作業は中盤に。

さーて、何を製作しているのか。

次回くらいで、少しずつ解るようになるでしょうね。

さーて、いったい何を製作するのか・・・と煙にマカセテいただいて終わった、1月26日の内容。

それに続く、今回の紹介ですけれど、まだ、謹んでダシオシミとさせていただきます。

ということで、いよいよ、製作開始。まずは、方々から材料を集めてくる作業から。

観察させていただいて、いつもちょっぴり不思議に思うのは

ホームセンターのように、巨大や倉庫や無数の物があるわけではないのに

どこからともなく、材料が集まってくる。気がつくと、そこにある、という感じ。

作業する学生も、特に指示されることなく、自然に集まり、お互いを手伝い・・・。

工房や作業場とは、そもそも、そのようなものかも知れませんね。

上段右の写真は、剥離・除去の作業。

美術セットに使用される、様々なデザインの「パネル」ですけれど

製作の度に新調するのではなくて、塗料が乗っている「ちり紙(茶ちり)」を剥がして、その上に・・・

というふうに、再利用。無駄を省きます。

一方、材料に寸法を入れている様子が、中段左の写真。

小さくて見づらいですけれど、メジャーは「尺目」。尺貫法の単位で目盛りされているものです。

その他、パネルに新しいちり紙を貼ったり、材料を切断したり、という作業が、急ピッチに。

テレビ美術科「遠藤セミ (大道具操作実習)」です。

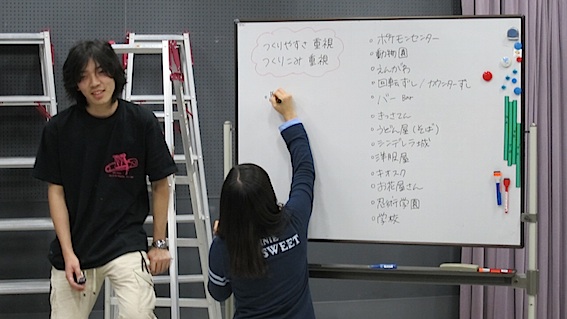

自由課題の、作品のテーマが決まった後は、そのテーマの時代や場所の設定。

そのテーマの物(構造物)は、現在に建つものか昔に建つものか

あるいは、その物はどこにあるのか、たとえば、郊外の田園か海の近くか都市か・・・

このようなそれぞれの設定によって、デザインが大きく変わりますからね

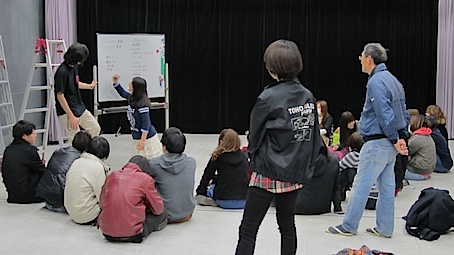

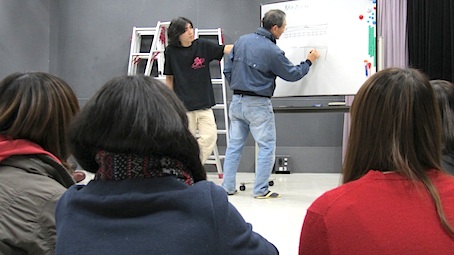

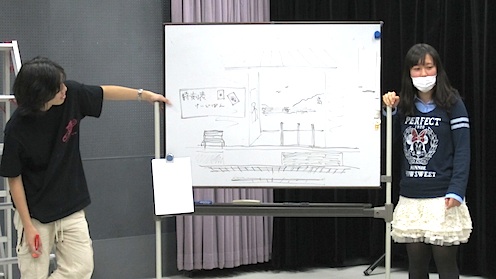

それを、話し合いながら、再び多数決をとっている様子が、上の2枚の写真。

そして、このゼミを担当する、講師の遠藤先生から

それを製作するのであれば、たとえば、このような配置・デザインに、というアドバイスがあった後

デザインを担当する学生などが、デザイン案を提示。

よーく見ると、何を製作するのか解りますかね〜。

しかし、まだ、内緒にしておきましょう。(笑)

普通教室ではない雰囲気のスペースで、学生がホワイトボードに、何かを・・・

それに向かい座っている学生、そして、背後から様子を見守る、職員と現場でも活躍している講師の先生。

右下の写真では、手を挙げている学生もいて、何か多数決をとっているようにも・・・。

いったい、何の授業かというと、テレビ美術科1年生「遠藤ゼミ (大道具操作実習)」です。

いわゆる「つなぎ」と呼ばれている作業服にヘルメットで

作業に、熱心に打ち込む姿を紹介する事が多いですけれど、今回はちょっと違った雰囲気ですよね。

この授業の最後は、学生自身で製作するものを決める「自由課題」がテーマ。

みんなで話し合いながら、「何を製作するのか」を決めている様子なのです。

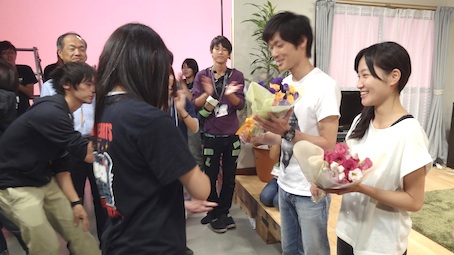

さて、NHKで、かつて放送されていた「連想ゲーム」ふうに言えば(解らないですか?)

「ドラマ」「出演者」「花束」・・・そう、「クランクアップ」。

ドラマ制作 2012も、いよいよすべての撮影が終わり、クランクアップ!しました。

実際は、昨年の9月のお話ですけれどね。

ということで、主演のお二人に、花束贈呈でございます。

プロのタレントのお二人、お忙しい中、ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

特に、制作・演出などを担当した放送芸術科の学生は、長きに渡る取組みでしたから

感動のあまり、目には涙も。感慨無量ですよね〜。

けれどもしかし、まだ、編集・MA〜完成という過程がありますから

まずは、一段落というところでしょうか。

最後は、役者のお二人と関わった学生・スタッフでの記念撮影です。

お疲れさまでした!

左上の写真。ちょうど「梁」を取り付けているところ。

学校の教室やマンションの室内に、水平方向に渡っている、あの例の物。

ここまで作業が進んでくると、だいぶ「本物!」っぽく見えてきますね。

右上の写真。その梁を、一人が持ち支えながら、もう一人が釘を打って固定しようという様子。

「支える」という一見単純な動作ですけれど

釘を打つ人のために、どこを持って、どういう力を与えて・・・という

想像力やノウハウが伴うするのですね。

「遠藤ゼミ (大道具操作実習)」、今回の課題製作も終盤。

パネルや柱などが接する部分の繋ぎ目を、「目張り」テープで消す作業などを経て、いよいよ完成です。

最後は、関わった学生全員で、記念写真の撮影。

お疲れさまでした!

最近では、1月2日に紹介した「遠藤ゼミ 大道具操作実習」。

いよいよ、Aスタジオにて、建て込みです。

この実習は、テレビ美術科1年生の授業でして

設計図に近いものにあたる「道具帳」によって、言わば美術セットの各パーツを、作業工房で製作して

それらを実際に、スタジオに建て込むという、まるごとすべてが実践形式。

手分けをして、ドンドン作業が進行していきます。

進むペースが早くて、それらを写真に収めるのが大変なほど。

ちょっとでも目を離すと、その姿が変わっていく状態。

上下4枚の写真のそれぞれは、パーツごとに製作された物を

なぐり(金づち)で釘を打って、組み立てて行くという様子です。

屈んだり脚立に昇ったりと、体勢に躊躇することなく、作業が進みます。