‘放送技術科’ カテゴリーのアーカイブ

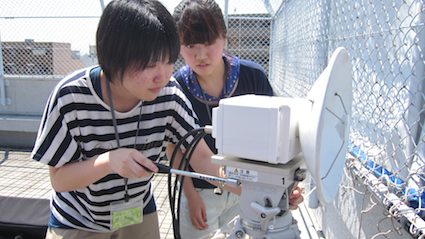

1枚目の写真、学生2人は一体何をしているのか、というと、映像音声無線送受信装置のアンテナ方向調整です。

「番組制作演習」番組内の入り中継部分。この中継先は、テレビスタジオがある校舎から、少し離れた場所にあります。

その場所とテレビスタジオを無線で繋ぐ大事な役割を担うのが、この装置。

これと同じ装置は、写真のスタジオ側の屋上と、中継先の屋上にも設置しているのですけれど、お互いの装置、すなわち両方のアンテナが、向かい合うように調整する必要があるわけです。

この向きが正しく調整されていないと、映像と音声を送受信できない。番組としては、そりゃもう「大騒ぎ!」になってしまうのです。

2枚目の写真。これが送受信装置のレベルメーター。お互いのアンテナの向きが「ビターン」と合っていると、レベルは最大値。

赤い針が、右方へと振れるのです。

特に、番組を製作する実習授業では、4台から5台のカメラを使用。1枚目の写真でも、3台のスタジオカメラと、手前に写るフロアディレクターの学生の右手の辺りに、1台のハンディカメラで、4台。見えていませんが、もう1台のクレーンカメラも使用しています。

さあ、もう今日は前置きなしで、ドンドン進んでいきますが・・(笑)。

各カメラには「1カメ」「2カメ」・・・というふうに「カメラナンバー」がついているのですが、この番号の順番に関係がない、適当な配置ではなくて、基本的には、出演者に向かって「下手(しもて:左側)から順に「1・2・3」と配置する、という1つの法則があります。

ですから、2枚目の写真では、一番左に1カメで一番右に3カメ。

カメラ位置を決めないで、機動性重視とする4カメと5カメの配置は、この法則に関わりありません。

もちろん、カメラワークによっては、これらの順番が入れ替わることもありますよ。

別にですね、「節電」のために、暗くしているわけではないのです。

3枚の写真とも、テレビスタジオの上、スタジオフロアとセットというかペアーで存在する「サブコントロールルーム」。そして、3枚とも、VE(ビデオエンジニア)のスタッフが、作業をするスペースです。

そもそもビデオエンジニアの仕事とは、もの凄く多義に渡るのですが、サブコントロールルームでは、テレビモニターや測定器などを使用して、テレビカメラの「色」「画質」「明るさ」これらを監視したり調整したりする仕事も、担当するわけです。

となると、それらが見やすいような環境が大事。そのために、サブコントロールルームの、特にビデオエンジニア周りは一段と暗くしているのです。もちろん、VE以外のスタッフも、暗い環境の方が、画面に集中しやすいですしね。

1枚目の写真、中央の上に見える、大きめのテレビモニター。これはVEマスターモニターといって、サブコントロール内の「王様!」的存在。最も高精細であり、映像を忠実に再現してくれます。

ちなみに価格も「王様!」(笑)。

2枚目。VEを担当している学生スタッフ。

3枚目は、各テレビカメラの、色や明るさ、そして画質を調整するための、コントロールパネルです。

番組の企画や構成を決定する打合せに始まり、制作・演出・映像・音声・照明・美術の各スタッフ間の打合せ、そして様々な準備や作業を経て、本番。この一連の流れのなかで、最も少人数で行われるのが、映像編集作業。

ただ、番組・作品のジャンルや環境の違いにもよりますけれどね。

昨日に続いて、「映像編集作業」の様子。2枚目の写真、奥が放送芸術科のディレクター、手前が放送技術科の編集担当者です。

まあその、こういうブログで、教育的見地で申し上げるのは、いかがなものか、と思いながら書くわけですけれど・・・(実は今までも結構書いていますが・・(苦笑))。

暗中模索の切磋琢磨でも、時間をかけながらでも、「先生」がいない環境で、少しずつでも「前に歩む」というこも、「教える」という環境では必要なわけでございまして、今回は、その様な姿の1つを、ご紹介させていただいた次第です。

昨日の記事より、一日戻って、土曜日の学校。

閉校している土曜日もありますが、今回の土曜日は、特別講座で多数の学生が登校。そして、写真の学生達も、それとは別の目的で登校。

実は「番組制作演習」の編集作業でして、写真は、放送用フォーマットの映像編集室「ON LINE room」。それなりに大きい1つの「部屋」ですけれど、これで1セットで1システムです。

今回は、メインで映像編集の授業を担当している職員だけではなくて、ナ・ナント!本校の教務教育部長が、アドバイザーとして担当。元々、映像編集の先生なのですよ。卒業生の皆さんにおかれましては、ご存知の方も多いでしょう。

写真には写っていないのですけれど、本来の編集担当の職員と、2人で指導にあたる時間もあって、いつもとは違って、レアでそして豪華な(手前ミソ)編集実習授業なのでした。

4月に入学した1年生も、速いもので、授業が始まって、既に2ヶ月。

授業の内容は、より本格的なものへ、そして、少しずつ奥へ、と進みつつあります。

写真は、放送技術科1年生の実習授業「カメラワーク実習」です。

この授業は、主に「スタジオカメラ(スタンダードカメラ)」を使って、テレビカメラの操作を学んでいく、という内容。

単純に「使えれば良い」というわけではなくて、使うにあたっては、まず、微に入り細に入り、メカニズムや機能の意味を理解する、という事が重要。

それらの一通りの説明を受けた後、いよいよ本格的に使いこなす、という段階に入る直前の様子です。

さあ! 新たな一歩への幕開けです!! (ちょっと大げさ)

15秒ではなくて30秒のCM。この「長さ」というか「短さ」に意味がある、と言っても過言ではありません。

前回、やや詳細を紹介させていただいた「番組制作演習」、音楽番組を第一シリーズ目のテーマとする、実習授業。

テレビスタジオに向かって上手(右側)にある、トークコーナー用の美術セット。ここから、15秒の制限時間内で、向かって下手(動画上左やや手前)に、出演者やテレビカメラなどが、一斉に移動する場面の動画を、ご紹介しましょう。

変移の具合を説明しますと、CMに入った直後に、照明が「歌のセット」用に代わり、ほぼ同時に5台のテレビカメラが移動を開始。

出演者「成本真衣子さん」が、駆け足で、歌セットのステージに移動。音声スタッフからマイクを受け取り・・・。

やがて、5台のテレビカメラがスタートのカメラアングルの配置に付き、成本さんも、ほぼ同時にギターを抱え持ち、スタンバイ。

次いで、マイクロフォンブームドリー(動画上の横断する棒状の物)の振りを移動させ、フロアディレクターによるカウントダウン・・・

このような様子です。

カメラワーク・テレビカメラの動きは、やはり動画の方が解りやすいですよね。

そこで今回は、「オープンキャンパス 体験入学」での、音楽番組本番中の様子を、動画でご覧いただきましょう。

ちょうど、楽曲のイントロの部分。出演者の下手(ヘタじゃなくて(笑)シモテ・・向かって左側の事)に美術セット(トラス)が置いてあるのですけれど、そのおよそ10センチメートル手前を、クレーンカメラのレンズが通過していきます。

もちろん、常にどんな場合でも、被写体の近くにレンズを近づけるのが良い、というわけではなくて、ケースバイケース。言うまでもなく、遠ざけた方が良い、ということも頻繁に訪れるわけです。

今回のこのカメラワークの場合は、使用しているレンズの特性も関わって、「トラスの際」を通過させた方が、インパクトのあるカメラワークになる、ということ。

その後のカメラの動きも、スムーズですよね。

大勢の学生、いろいろな役割を担当する中、このようなスタッフもいる、これが今回の写真。2年生の実習授業「番組制作演習」です。

以前も紹介しましたが、番組のフォーマット(構成)には、「入り中(入り中継)」の部分もありましてね。ということは、中継先で製作された映像や音声を、テレビスタジオのサブコントロールルームに、引き込んで入力してあげないといけないわけです。

中継先とサブコントロールルームは離れた場所にあるので、無線電波に乗せて、映像・音声信号を、送受信。そのために、専用の送受信アンテナや中継機器を設置しなければなりません。

今回の2枚の写真は、それらをセッティングしている時の様子です。

特に1枚目の写真。左側に、電波を送受信するためのアンテナを搭載する三脚がありますが、その周囲に見える「ロープ」に注目。

そう、これは、当ブログの4月28日に紹介させていただいた、あのロープワーク「南京結び」でございます。

今日の金曜日は、「カツン!(カキーン!かな)」とした天候。暑くもあり厚くもない、「揚げたてポテトチップス」という、まるで無駄に字数だけを稼いでいるような表現が似合う、ような気がする一日。湿度も低くて、気持ちの良い感じ。

今回ご紹介するのは、放送技術科1年生の「ビデオ制作」という実習授業。その屋上編です。

この授業は、ハイテクなハイクラスは放送用機器をフンダンに使用している、他の実習とは違って、主に「チームワーク」や「企画・制作」がテーマ。

まずは、自分達が使う「道具」である機材の操作方法を学ぶ、これがこの時期の内容です。

写真は、3人から4人のグループに分かれて、一通りの説明を受けた後、自分達だけで、いろいろと操作方法をマスターしている様子。

誰かだけ・何人かだけ知っていれば良い・使えれば良い、ということではなくて、全員がそれぞれしっかりと使いこなせる必要があります。

いろいろな機能が詰まっている便利なビデオカメラなだけに、覚える事も結構沢山ありましてね。多機能な上に簡単便利、ということは、設定などを間違えると、失敗も簡単便利・・?

まあ、ちょっと乱暴な表現ですが、つまり、そういうことです(苦笑)。

「カメラアシスタント」=「ケーブルさばき」≒(ニアイコール)「雑用」みたいなイメージって、あると思うのですよね。

まあ、完全には否定できないトコロではあります。

けれどもしかし、正しくは、「それらも仕事には含まれる」ということでしてね、もっと壮大な、というか、さらに有意義というか、そういう幾つかの大きなテーマ・それらの「真」を知るための期間である、と考えられます。

それは、「カメラマンってどういう仕事なのか」「信頼関係やそれを築くには何が重要なのか」「大勢で1つの作品を創る上で何が大切なのか」その他にも・・・。長くなってしまうので、今回はこのあたりで(苦笑)。

とにかく、そのような事を少しでも理解していただいた後に、内容は「カメラケーブル8の字巻き」へと進んでいる、放送技術科1年生の実習授業です。

まずは、カメラケーブルの仕組みや取扱いについて説明を受け、そして、早速、3人ずつのペアで、ひたすら「8の字」練習。

こちらのテーマは、「確実!」「迅速!」そして「周辺や背後への気配り!」ということになります。

これらは、ほど、他の色々な職種や仕事に相通じること、ですよね。

いよいよ本番間近となった、実習授業「番組制作演習」。

各学科・各担当の学生によるスタンバイも大詰め。いろいろな場所で大勢の学生が、作業に打ち込んでいます。

そこで今回は、放送技術科の中継先映像技術を担当する学生達を。

機材室から中継先までの機材の移動は、人海戦術。

持っている機材は、見た目の割りには、どれもそれなりに重たい、高密な物なんです。動画は、すでに何往復かした後に撮影したものなので、少々疲れ気味でしょうかね。

ちなみに、丸い形をしている物体の中には、長さ100メートルのカメラケーブルが入っています。

各学科に分かれての、詳細なるガイダンスを行ってきた、2年生の大型実習授業「番組制作演習」。

第一回目の本番が近づいてきた連休前。関わる学生全員が一同に会する「全体顔合わせ」が行われました。

1枚目の写真。学生が大勢の様子。軽く100人以上は座っている筈。この中を学科や役割によって、いくつかのグループに分かれて、授業期間中、番組を繰り返し製作していくわけです。

ということで、担当する職員も沢山。総勢およそ20名の職員や講師の先生方が、学生へのアドバイスを行っていきます。

写真には、その中の11名の担当教員が写っています。

当ブログ、かなり沢山の卒業生の方もご覧になっているようですので、この際ですから、写真を大きめにして、掲載しておきましょう。

「懐かしい顔」も、ご覧いただけるでしょうか?(微笑)。

写真はクリックすると、多少拡大表示されます。

2枚目に写るの2名の学生は、左が担当プロデューサーで、右が担当ディレクター。

集まった各学科各役割の学生大勢に対して、企画した番組について、プレゼンテーションを行っているところです。

そして、3枚目の写真は、それに対し熱心に聞き入っている学生。

番組製作に対する意気込みや緊張感が、伝わってきます。

テレビモニターが沢山並んでいたり、ボタンやツマミなどが並んでいて、やや薄暗い雰囲気。一見すると、当ブログで比較的頻繁に登場する「サブコントロールルーム」のように見えるかも知れませんが、違いましてね。

写真はいずれも、「On line Room」映像編集室なのです。

東放学園専門学校 オープンキャンパス 体験入学。「体験」は、このテレビスタジオ以外でも、各学科いろいろな場所で、「体験」できるわけです。

はい、また例によって、前置きだけでおよそ半分を使ってしまっていますが(苦笑)、今回は、その1つである「映像編集体験」の様子を、ご覧いただきましょう。

「映像編集体験」は、放送技術科の体験コースの1つ。写真の映像編集室を使用して、実際に編集してみよう! というわけです。

テレビスタジオ同様、もちろんこちらも、在学生のスタッフを中心に、操作方法などを丁寧に説明。

もう本当に、何も解らなくても、まったく心配いりませんよ!! 初めてでも安心。

映像作品を、ちゃんと作り上げることができるのです。