‘テレビ美術科’ カテゴリーのアーカイブ

たとえとしては、いかがものか?と思いながら書くわけですが

たとえば、いわゆる「日曜大工」だとすると、暇な時間にゆっくりと作業するのですけれど

仕事となると、そうはいかないのですよね。

決められた時間内に、失敗をしないように効率的に作業を進める!これが大切な要素。

ですから、教わる事は、道具の使い方だけでも加工の仕方だけでもなく

無駄な手間をかけることなく、スピーディーに完成させる事も、含まれるのです。

ということで、担当の先生がアドバイスをしたり、手伝ったりりながら

それらを学んでいく、という授業。テレビ美術科の「遠藤ゼミ (大道具操作実習)」。

切ったり打ったりという作業が、ドンドン進みます。

テレビ番組の美術セット「大道具」からは、少し離れたイメージですけれど

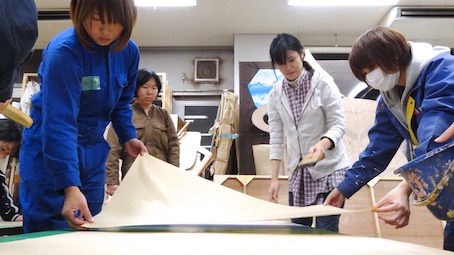

左上の写真、紙にハケで水糊を塗っている様子。

実は、立派というか、本物の壁や柱のように見える美術セットも

ほとんどの美術セットの、壁や柱などは、実はこのような工程を経て、造られているのです。

とにかく、軽く簡単に持ち運びができる、というのが、美術セットの大事な1つの要素ですからね。

ベニヤ材に、強度を持たせるための、垂木が組み合わされて造られているものが、ほとんど。

今回の4枚の写真は、そのベニヤに、塗料を綺麗に塗装するための下地として

「茶チリ紙」を貼っている様子。

糊をはけで、空気の抜くように、貼っているのが、右上や左下の写真。

パネル1枚に茶ちりを貼っては、また別のバネルに茶ちりを貼る、繰り返しの様子が、右下の写真です。

さて、今日の1枚目は、この写真から。

テレビ美術科の本拠地、いや「源(みなもと)」とも言える作業工房「デザインルーム」の入り口から。

奥では、1年生が実習に取り組んでいる様子。テレビ美術科「遠藤ゼミ(大道具操作実習)」です。

この授業は、1年生が2つのグループに分かれて

テレビ番組などで使用される「美術セット」を造作して、スタジオに建て込むという授業。

建て込み1週間前に、作業工房で製作、それを建て込むという流れです。

まずは、材料を切断するために、寸法をとって記しをつけている様子。左下の写真です。

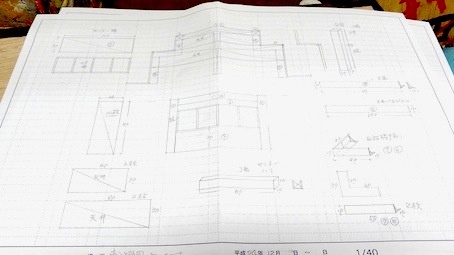

そして、何を元に製作するのかというと、この「道具帳」。右下の写真。

建築で言う設計図(指示図面)に相当するもので

それぞれのパーツが、どのような形象でいくらの寸法なのか、などが書かれているわけです。

「東放学園専門学校の学園祭らしさ」を大いに象徴とするのが

学園祭模擬放送「東放チャンネル」。

もちろん、模擬ですからね、実際に電波に載せて放送するわけではないですけれど

その過程は、かなり本格的。

1日7時間30分を2日間に渡って、館内のおよそ40台のテレビモニターに向けて放送。

そして、CM部分以外は、すべて生!

そうなると、番組毎や番組中の短時間で

美術セットや照明などの大規模転換が、頻繁に発生するわけです。

言わずもがな、すべて学生が中心になって行う事。

そこで今回は、音楽番組中の美術照明転換の作業の様子を、動画でご覧いただきましょう。

美術(大道具)はテレビ美術科、照明は照明クリエイティブ科の学生です。

いきなり「竹馬」の写真から、ですけれど

実はこれらも、テレビ美術科2年生による「江戸東京たてもの園」での、課外授業の様子。

一通りの実習作業を終えた後は、たてもの園の中にある「昔の遊び」体験コーナーへ。

上の写真は、2人とも学生。

言わずもがな、コツを掴むまでは、なかなかウマくできない竹馬。

友達同士、支えあいながらの練習というか実習。

一方、下の写真は、テレビ美術科の授業を担当している、講師の先生。

子供の頃に実際に遊んでいらしたのでしょうね。体勢も非常に安定的。

自然な表情が、象徴的ですよね。

特に、将来、デザインしたり造作したり組み立てたり・・・という仕事に就く学生達。

実際に観たり触ったりする経験が、この先の肥になるわけです。

前回の、ダイヤル式電話機と集合写真。実は、テレビ美術科2年生の課外授業でしてね、場所は「江戸東京たてもの園」。数多くの歴史的建造物が、保存され展示されている施設です。

前回の、ダイヤル式電話機と集合写真。実は、テレビ美術科2年生の課外授業でしてね、場所は「江戸東京たてもの園」。数多くの歴史的建造物が、保存され展示されている施設です。

参加した学生達は、ここで何をしているかというと、スケッチ。

もちろん、将来目指す職業は画家というわけではないですけれど、デザインしたり造作したり組み上げたり・・・という作業に従事するには、その構造を知ったり細かいディティールを理解したりしておく必要がある。つまりは、たとえば一つの建物を目の前にした時、つぶさに観察するというところからスタートするわけです。

そこで、じっくりと観察しないと描けない、スケッチは大切な勉強の1つ。そのような観察眼を養うための、有効な手段なのですよね。

写真のそれぞれは、一般の他のお客様の邪魔にならないように、スケッチに勤しんでいる姿です。

(写真撮影:伏見)

パネルが立て終わると、使用する道具の設置や細かい装飾の作業へ。

写真1枚目は、ちょうど番組のタイトルになる看板を取り付けている様子。

単にデザインとして掲げられるものではなく、「カメラ写り」も十分に配慮するべき事でして、その両立が大切なのですよね。

デザイナーが、少し離れた場所、つまりカメラが置かれる場所に立って、場所や傾きが正位置になるように、指示している様子です。

出演者が座る席、そのボックスも、もちろんテレビ美術科の学生による製作。

それらが、作業工房からスタジオに運び入れられた時の様子が、2枚目の写真。

そして、そのボックスに、出演者のチーム名のサインが掲げられようとという時の写真が、3枚目。

横顔で多少見づらい写真ですけれど、学生の真剣さ、その表情は、十分に伝わるでしょうね。

パネルが建て終わると、次は、比較的細かな作業をそれぞれ分担して・・・。

1枚目の写真。

ちょっと解りづらいですけれど、床には、何色かのライン模様のような物が見えていますよね。その奥には、すでに手に持っている学生も見られますけれど、これは「目張り」と呼ばれている、色付きテープのような物。

前回・前々回と、パネルを連結させる・・・とお伝えしましたが、連結させただけだと、カメラ側から見て、その繋ぎ目には、境界線が残ったままでしてね、つまりは、何本もの縦線が見える、こういう状態になっているわけです。

これでは、少々見苦しいですからね、その境界線を目立たなくするために、上から同色のテープを貼って、それを隠すのです。

写真2枚目が「ビフォー」、写真3枚目が「アフター」。

見事に一様に、境界線が消えて、繋ぎ目が見えなくなっていますよね。

この目張り。パネルの塗色と同じ塗料で作られている特製のテープですから、もちろん、間近で見れば上から貼られていると解りますが、基本的なカメラポジションから撮影されれば、ほとんど見えない状態になるのです。

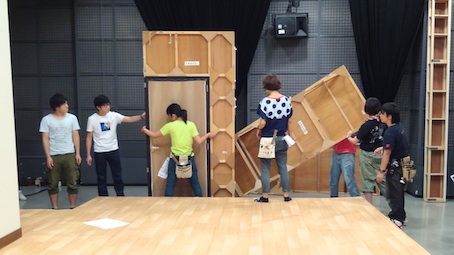

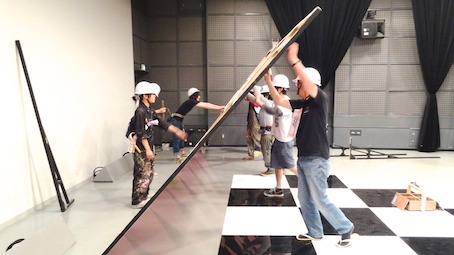

さて、床に寝かせた状態でのパネル同士の連結が終わると、いよいよ、そのパネルを立てる作業へ。

無駄のない「軽さ」なので、大きさ程重くはないのですが、それぞれが連結されていますからね。それがタワマないように破壊されないように、丁寧に持ち上げる必要があるわけでしてね、支え持ち上げる人の各々、受ける側の人のそれぞれの呼吸というか要領というか、それが合っている必要があるのです。

立ち上がると、早速、パネルを背面から支える「人形」と呼ばれている、言わば「つい立て」のような物を、すぐに接合。

手分けをして、支えながら手を貸しながら、手際良く作業を進めて行きます。

大勢が関わりますけれど、誰かからの指示を待つことなく、「声かけ」は必要最低限。主体的・自動的に、そして比較的静かに行われている様子。

2年生ともなると、もはや、慣れたものですよね〜。

そして、パネルがすべて建った状態が、3枚目の写真。

コントラストが効いている、エキゾチックなデザイン。ヨーロピアンテイストな雰囲気。

ディレクターからの要望のパンダさんが、アクセントです。