‘ドラマ制作’ カテゴリーのアーカイブ

ということで、「ドラマ制作 2012」。

8月上旬までのメイキング映像をご覧いただきましょう。

メイキングを担当している学生による、撮影・編集動画。

こちらで断続的に紹介した記事と併せれば、細かい説明は、不用でしょうね。

(当ブログ、左下のカテゴリーで「ドラマ制作」を選択すると、抽出されます)

さて、オーディションが終わった後は、8月からスタートした「ドラマ制作」専用のスタッフルームにて、すぐに、ミーティング。

せっかく、お忙しい中に来校していただいたのだから全員に・・・という分けにもいきませんからね、まさに苦渋の選択ということになるわけです。

選考の基準とは、お芝居だけでもなく、見た目だけでもなく、雰囲気だけでもなく、また、それらのバランスだけでもなく・・・。

ディレクターや脚本担当を中心に、オーディションに関わったスタッフが、ミーティングに参加。誰かだけ、担当職員だけで決めるという事ではなく、出し合った大勢の意見を参考しながら、じっくりと吟味を重ねた選考。

学生からは、「お断りするのが忍びない」という言葉も聞かれましたけれど、その気持ちの分、素敵な作品を作りたいですね〜。

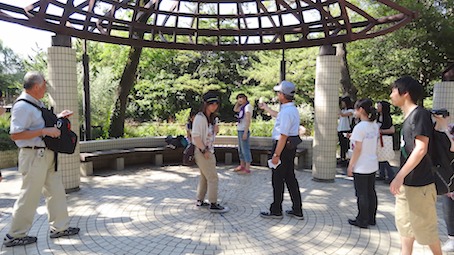

引き続き、ロケーションハンティングの様子。同じ公園内の別の場所へ移動しています。

「公園」をイメージすると、ほとんどの場合、植栽や木々、土に遊具というふうな、共通のイメージを持つわけで、つまりは大小はあっても、大抵それらの環境は整っている。すると、どこの公園でも、あるいは公園のどこでも撮影するなら一緒、と考えがちですけれど、たとえば、木々や植栽の密度、陽の当たり具合や周囲の細かなシチュエーションによって、少なくとも、芝居の仕方や映像の構図などは変わってくるのです。つまり、ドラマの様々な表現を左右するわけです。

逆を言えば、実際に放送されているドラマの、その中の公園でのシーンは、そのような吟味の結果によるものなのですよね。

実際のロケーションハンティングまでの間で、もう一度大掛かりなロケハンがありますから、今回は、「この撮影場所であれば、出演者はここに立って・・・この向きに座って」「カメラはこの辺りからかな・・・」「照明はこの器具を使って・・・」というふうに、大まかな雰囲気を掴む作業。

これが細かな材料になって、台本やカット割りが吟味され、イメージが音を立てるように具現化されていくのです。

ロケーションハンティング

2012年8月9日 ドラマ制作,実習風景,放送技術科,放送芸術科,照明クリエイティブ科

今日の1枚目の写真は、いきなりバスの車中から。しかも、路線バス。

中には、もちろん学生が乗車しています。

大勢で観光バスに乗車というのは、在学中に何回かあるとは思いますけれど、大勢で路線バスというのは、結構レアでしょうか(笑)。

一見、課外授業ふうですが、ただの課外授業ではなくて、4月から準備を進めている「ドラマ制作2012」のロケーションハンティングの模様です。

今回のロケーション予定地は、学校から路線バスで移動できる範囲にある、都内の某有名な公園。

到着した時の様子が2枚目の写真。今回は、学生のサポート役として、4名の担当職員・講師が同行です。

早速、ロケーションハンティング(ロケハン)開始。およそ50年前に整備が始まった広い公園。その中の撮影場所として想定される所を1つずつ観察。台本と照らし合わせながらの、確認作業です。

プロット(あらすじ)から台本に起こしたり、ロケーション先の候補を考えたり、シナリオハンティングをしたり・・・と、着々と準備を進めている「ドラマ制作2012」。

前期の授業期間中は、主に放送芸術科を中心に取り組んで来た実習授業も、今回お伝えする会合を境に、定常的な授業が終わったこれからは、参加するすべての学科に、収録に向けた準備が波及していくわけです。

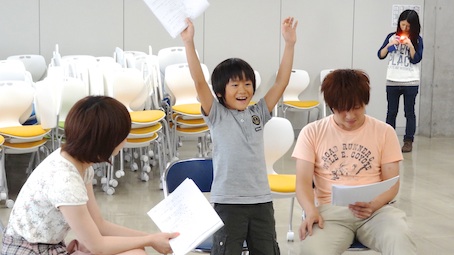

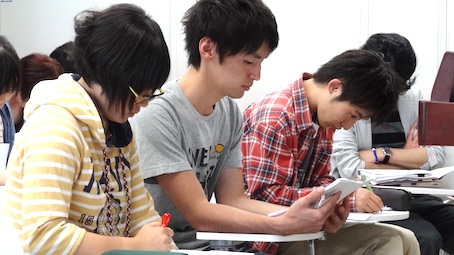

ということで、この日のドラマ制作は、関わる全学科が集まっての、全体会議。

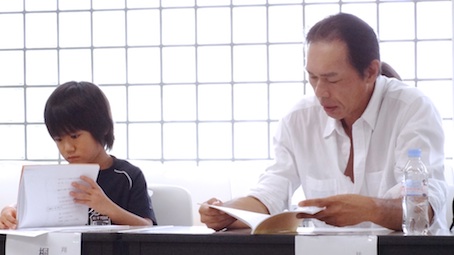

これからの具体的な準備やロケーションに向けた説明などが、本学園の倉谷顧問などから。1枚目の写真です。

次いで、この時点での台本が全員に配られ、それをまずは簡単に目を通す作業。これが2枚目の写真です。

「ゼロ」の状態からイメージが形作られ、少しずつ具現化されていく。特に台本はその象徴ですからね。

手にすると、ググッと気が引き締まる、そういう想いになりますよね。

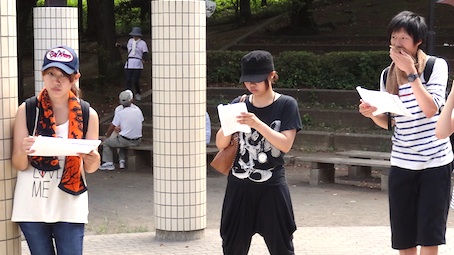

特に、上の左の写真は、一見、出張課外授業っぽいですよね〜。

まあ確かに、その通り課外的ではありますけれど、いったい、何をしているのかというと、「ドラマ制作2012」のシナリオハンティングの様子。

このブログで頻繁に登場したり、半ば一般語と化している「ロケハン」:ロケーションハンティング。もの凄く簡単に表現すれば、ドラマの撮影など、屋外で番組収録を行う場合、撮影場所がどのような環境なのか、を丹念に事前調査するのが、ロケハン。

それに対して、シナリオハンティングは、ロケの候補地を選定したり、ドラマの台本が完成する前の、あるいは、台本そのものを描くのに必要な風景・環境などを、事前調査するのが主な目的なのです。

実際の風景を観察して、そこから湧き出るように絵コンテが描かれたり、芝居やストーリーが構築されたりする・・・非常に重要な作業。これが、ストーリー全体の、言わば「肉付き」に作用するからですね。

今回は、放送芸術科の学生と脚本を担当する学生、そして担当職員数名が同行。

ロケーションの候補地となっている、都内の公園2カ所を、じっくりと観察しました。

(写真撮影:ドラマ制作 記録担当の学生)

月に2回程度の頻度でお伝えしている「ドラマ制作2012」。

ただ、ここでの紹介がその頻度なのであって、実際には、週に1〜2回は、放送芸術科の学生を中心に集まって会合し打合せをしているわけです。

そのうち、月一度は、参加する学科・学生が集合しての全体会議も。

今回は、まずは、プロデューサーや脚本を担当する学生より、今度の制作スケジュールや、固まりつつあるプロット・シナリオの説明などなど。

定常授業が終わり、いわゆる夏休みの期間が近づいてきていますけれど、その期間になると、本格的に高密に進み始めるのが、このドラマ制作の制作準備。

ロケーションやスタジオでの収録も大事ですけれど、それを達成するのは、とにもかくにも、綿密な事前準備ですからね。

上の左の写真は、担当する本学園倉谷顧問を脚本・演出を担当する学生。

プロット(あらすじ)の吟味に次ぐ吟味、次いで吟味・・・。

そして、右の写真は、この実習の音声・音響全般を担当する、放送音響科の学生と担当職員。

参加するメンバー全員で、チーフを誰にするか、各役割をどうするかなどの相談中の様子です。

テレビ番組を観ていると、当然、そこに見られる結果に対する気持ち

あるいは、その収録風景に対して意識を手向ける、これは、言うまでもなく、ごく普通の事。

けれどもしかし、その「結果」まで、つまり収録(放送)本番に至るまでには

特に制作系のスタッフを中心とした準備、これが欠かせない。

まさに「コツコツと」という言葉が相応しい、それらの準備によって

「番組」という結果がもたらされるわけです。

写真は、断続的にお伝えしている「ドラマ制作2012」の打合せの様子。

放送芸術科の学生を中心に、ロケーションの場所や、脚本に関する打合せが進行中です。

上段の左は、ロケ場所について、色々と意見交換をしている様子。

ストーリーに相応しい場所であれば、どこでも良いわけではなくて

様々な条件を完全にクリアーして、ロケーションが可能になりますからね

深い吟味が必要になります。

上段右は、脚本担当やプロデューサーやディレクターを中心とした打合せ。

まずは、学生だけで、話を豊かにしていく、そういう過程です。

活躍するスタッフは、製作に直接関わる学生だけではなくて

メイキング映像を撮影する記録班も、毎回レギュラーで。下段の写真です。

この仕事も重要でしてね、作品製作の一つ。

こちらも、放送芸術科の学生が担当しています。

スライドショーを観て・・・

2012年6月21日 ドラマ制作,放送技術科,放送芸術科,放送音響科,照明クリエイティブ科

プレゼンテーションに続いて、授業を担当する本学園の倉谷顧問などからの話があった後は、昨年度のドラマ制作のメイキング画像のスライドショーを、全員で。

薄暗い3枚の写真は、そのスライドショーを鑑賞中の様子。

このスライドショーを作成したのは、本年3月まで、本学園の顧問を担当されていた島﨑孝雄氏。

昨年度4月からの、制作系の打合せからロケーションハンティング・出演者オーディション・衣装合わせ・・・そして、ロケーション当日から編集作業を経て、完成するまでのほぼすべてが、説明とコメント付きで網羅されているスライドショー。

「見応えがある」という一言で済ますことの難しい、奥深い内容ですし、また、手法の勉強になる、というものなのです。

従って、それを観る学生の表情も、大変真剣。いろいろな見方はあるでしょうけれど、今年の自分達も頑張ろう!という決心はあったのだろうと思います。

写真は暗くて見づらいですけれど、その気持ちは伝わるでしょうね。

実際の日から紹介する日の差があって恐縮ですけれど、7月までは月一回程度の、関わる学科の学生が全員集まっての「ドラマ制作2012」。

この間、放送芸術科の学生が中心になって、週一回の打合せを重ねて進めてきた経過報告でして、まずは、プロデューサーやディレクターなどを担当する学生から、プロット案についての説明。

台本の「初稿(第一稿)」に向けて、吟味という意味での変更が予想されますけれど、プロットの大枠、そして、決定したテーマを、授業を履修する学生にプレゼンテーションするわけです。

放送芸術科以外の学生は、今後、それぞれの分担で細かな役割を決めたり代表者を決めたりして、本格的に参入する8月に向けての準備を開始。

少しずつ高密化し、少しずつスピードアップして、着実にもの創りが進められていくのです。