‘ドラマ制作’ カテゴリーのアーカイブ

1枚目の写真は、女優の石井七海さん。

今回は、石井さんのお宅にお邪魔して、ある日の昼下がり、しっとりと、そしてゆっくりと物思いにふける姿を撮影したものです。

・・・ではなくて、ですね(笑)

実は、超!本格的実習授業「ドラマ制作」スタジオ収録での1コマなのです。

「いよいよ撮影開始です!」と宣言して、行く年月。まあ、大げさですけれど、昨年の12月26日に続くご紹介です。

当ブログの左にあるカテゴリーで、「ドラマ制作」をクリックしていただくと、凝縮されたドラマ制作の様子をご覧いただけるので、ぜひ、ご利用ください。

話は戻るのですが、1枚目の写真の「光」「明かり」は、本当にリアル。

スタジオでの様子、と言うことは、当然の事ながら、照明のスタッフが駆使をして、「そのように見える」ように作った、照明の環境なのです。これは、言われないと解らないでしょうね。

これが、照明の力!!

まさか、とは思いながら、誤解なきようにお伝えするのですが、スタッフはすべて学生。職員スタッフは、アドバイスと下支えをしているに過ぎません。

本年5月頃から、断続的に紹介している「ドラマ制作」。

当ブログ、左側にあるカテゴリーで選択していただくと、抽出して閲覧できるようになっています。

どうぞ、ご利用ください。

ドライリハーサルに続き、カメラ番号を入れる技術打合せが行われると、それと前後して、いろいろな手直し。映像・音声や照明の各セクションが、本番収録に向けて、さらに吟味の準備を着々と進めます。

1枚目の写真は、テーブルの上の「物」の位置などを決めているところ。

実際のテレビドラマでも、何気なく置かれている、そのように表現されている物でも、意図的に、そのように置かれていることばかりでしてね、解りやすい光景の表現は欠かせないわけです。

カメラで撮影している映像を観ながら、「物」の位置を、細かく修正します。

出演者の方に対しては、本番開始直前に、メイクアップの充実を。

綺麗に見せる、というよりかは、「それらしく魅せる」というのが、真。

2枚目の写真です。

そして、いよいよ、撮影開始です。

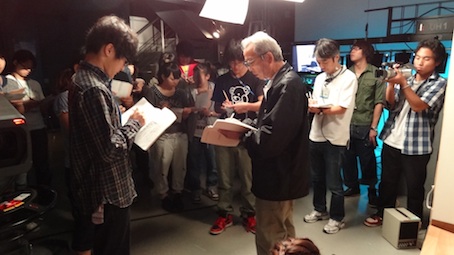

1枚目の写真。

写真に写る人のほぼすべてが、同じような立ち方で、同じような台本の持ち方をして、整然と並んでいる様子がご覧になれると思います。もちろん、これは、撮影用にポーズを決めているのではありません。

それぞれのスタッフが、その目的を達成するための手段をとると、同じようなスタイルになる。必然的に、こうなるのです。

「ドラマ制作」スタジオ収録です。

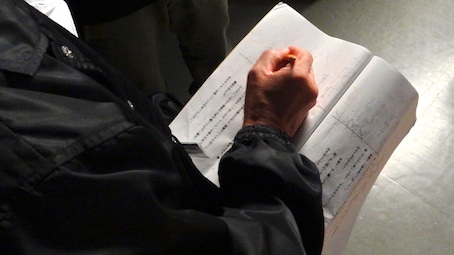

ドライリハーサルが終わると、カメラ番号を入れることなどをする、技術打合せ。

スタジオでは、複数台のカメラを使用して、切り替えて収録していくことが多いわけです。台本には、この台詞のこの部分で、この演技のこの部分で、というふうに、切り替えるタイミングやカメラワークなどの「コンテ」が、あらかじめ書かれているのですが、「どのカメラがそのコンテのカットを担当するのか」これは書かれていません。

そこで、ドライリハーサルを終えて、芝居の動きなどが確認された後に、それぞれのカットを担当するカメラを決めていくのです。

2枚目の写真は、その技術打合せの様子。

「ドラマ制作」スタジオ収録の日。

小道具や装飾などの準備や配置が終わった後は、ドライリハーサルへと続きます。

カメラや収録に必要な機材を使わないで、関わるスタッフ全員が参加するリハーサル。演技をする出演者に、ディレクターが演技をつけたり確認したり。他の各スタッフも、芝居の動きを確認しながら、それぞれ、カメラワークを確認したり、照明や音声の具体的な方法を練ったり・・・。

ごく簡単に説明すると、このような作業ですけれど、かなり奥が深い、大事なリハーサルになります。

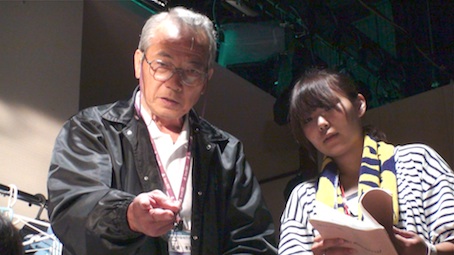

1枚目の写真は、ドライリハーサル中の様子。大勢のスタッフが、台本を手にしながら。

扇風機の左に写るのは、ドラマ制作の総指揮、本学園の島﨑顧問。差し延べている手は、レンズのアングルを示しています。

特にディレクターやカメラマンは、常に同じ位置から、というわけではなくて、それぞれのカメラアングルや位置に移動しながら、見たり指示をだしたりしていきます。2枚目の写真。

3枚目の写真。右に写るのは、ディレクターの学生。島﨑顧問からアドバイスを受けながら、ドライリハーサルを進めていきます。

さて、いよいよ、スタジオ収録、本番の日。本校2年生の実習授業「ドラマ制作」です。

朝に、まず行ったのは、「小道具」類の準備。床の上に直接置かれる物、テーブルの上に置かれる物に、壁に貼られる物。そして、家電製品やベッドメイクから、演技に必要な物に至るまでのすべてを、配置して準備していく作業です。

これは、ストーリー上の、役者のキャラクター設定によってデザインされるものでして、つまりは「その人らしさ」の表現。

住まいとは、言わずもがな、生活の本拠地。人の質(たち)が最も現れる場所ですよね。まずは、その役者が女性というだけで、男性の一人暮らしの部屋とは違う雰囲気になり、20歳代前半と言う設定であれば、やはりそれらしいテイストにする必要がある。

複雑な境遇に浸っているような設定であれば、「部屋の物」は、雑多に置いた方が、それらしく見えたり・・・、と、表現やその方向性というは、非常に多義に渡るわけです。

これらのスタンバイに勤しんでいるのは、放送芸術科の学生。ディレクターや制作進行を担当する学生などが準備。

作り物の無機質な美術セットに、その人なりの「気持ち」が、吹き込まれていきます。

小道具と照明は、前日に。

2011年12月4日 ドラマ制作,実習風景,放送芸術科,照明クリエイティブ科

ロケーションに使用した機材などの清掃・片付けの一方、収録を翌日に控えたテレビスタジオでは、準備が着々と。

スタジオセットは、「一人暮らしの部屋」という設定。アパートの一室としてデザインされた美術セットが、建て込みされています。

1枚目の写真は、美術の「小道具」など、装飾品を準備している様子。その辺りにあるものを適当に、ではなくて、ドラマのストーリーや出演者のキャラクター設定を生かす、「演出の一部」として装飾されるものなのです。美術担当の制作スタッフ、放送芸術科の学生による作業です。

それが終わると、すぐに、照明の仕込み作業の開始。こちらは、照明クリエイティブ科の学生が担当。2枚目・3枚目の写真です。

照明の灯体を設置する照明バトンを、可能な限り降ろしての作業です。

美術セットの建て込みの前に行うほうが合理的かと思われがちですけれど、照明を当てる対象物の、実際の「物」がないと、返って非合理。出演者の、つまり「人」だけに照明を灯すわけではないからなんですよね。

さあ、お伝えしている「ドラマ制作」。

次回からは、スタジオ収録の様子です。

10月17日以来に紹介するのは、「ドラマ制作」の実習風景です。

随分と間が開いてしまって恐縮ですが、当ブログ左にある「カテゴリー」で「ドラマ制作」を選択していただきますと、まるで毎日連続記事のようにご覧になれるので、どうぞよろしくお願いいたします。

10月17日は、ロケーション最終日の様子、それの動画を掲載させていただきました。

今回は、その翌日。台風の影響で、3日とも雨に降られたロケーションの明くる日は、雨も上がり、安定的な天候。

使用した機材や各種ケーブルなどの、清掃・拭き取り作業です。

機材のほとんどは精密機器。しかも、「電気で動く」ものですから、湿気やホコリは大敵。この2つが揃うと、ほとんどの場合、機材に悪影響を及ぼしますし、直接そうならなくとも、濡れたまま埃まみれのまま放置しておけば、これも機材トラブルの原因になることは必至です。

ということで、関わったスタッフ全員で、機材などの清掃作業。

電子機器だけでなく、映像や音声・照明のケーブル類も、すべて、汚れを落とし、乾拭きするのです。

また、雨除けのシートなども、洗って拭き取って綺麗に。

言わずもがな、どれも大事な道具。使い捨てではないですからね。

断続的に紹介させていただいている実習授業「ドラマ制作」。ロケーションの様子を収めた動画を、ご覧いただきましょう。

動画は、主演の2人が出会うところでして、このドラマのストーリーが佳境へと向かう、大事な部分にあたるシーンです。

いくつか観察される、この動画のポイントの中の1つ。カメラマンが座って撮影をしている、ということ。

ありていに言えば、「何で座っているのか」「楽をしているのでは?」と思われるかも知れませんが、これはむしろ、大切な事。

どのような環境でも、最善な仕事、最適な撮影をしなければならない、という事も事実であって、必要なスタンスの1つではあるわけですけれど、この一方で、カメラマン自身が、可能な限り少しでも「撮影しやすい環境」を整えるということも、欠かせないのです。

カメラマンが、徹底的に「撮影に集中する」ためにやっていること、だからですね。

故に、座らなければならない、のです。

こればかりは、「違う角度からの視点」と「実際に収録できた音」、これらの客観的要素がテクニックを上げていく、その最たるもの、と言えるでしょう。

これまでの、「ドラマ制作」の写真で、幾度となく登場してきている「ガンマイク」と、それを持ち向ける、音声のスタッフ。

1枚目の写真、向かって奥の位置で学生のマイクフォローの実技的アドバイスをしているのが、数多くの「ドラマ音声」を担当している、株式会社ブルの下山田氏。手前側のスーツ姿が、東放学園音響専門学校からの職員です。

大きく太く見えますが、マイクヘッド(本体)は、そうですね〜「金太郎アメ」程度の細さ。

必要に応じてカバーをすると、この大きさになるわけです。

マイクフォローを担当する放送音響科の学生は何人かいたのですが、全員、ロケが終わる頃には、だいぶ「サマ」になってきました。

3枚目の写真は、照明を担当する本校講師の先生と、照明クリエイティブ科の学生。

昼間だと明るいですからね。照明は必要ないのじゃないか、と思われがちですけれども、必要なのですよね。

肉眼とは違ってカメラを通すと、明暗のコントラストが強くなりますし、周囲との明るさのバランスなどもありますからね。欠かせないのです。

4枚目の写真は、ロケーションの忙しい合間を縫うようにして、講師の先生がイロイロとノウハウを説明しているところ。

自分達がやらなければならない、という責任感によって、一段と沢山の知識が吸収できるのですね。

「縁の下の力持ち」というと、半ば、聞こえの良い常套句の様で、常套句といえば、言わば、当たり障りのない、つまりは平板な言葉として解釈される傾向にはある、と思うのですが、けれどもしかし、本当に「この人」「この仕事」がなければ・・・という仕事も、世の中には非常に多いわけです。

ということで、句点なく、一挙に長い前置きではありましたが、テレビのスタッフや、テレビドラマの撮影というと、出演者の方々はもちろんのこと、ディレクターやカメラマンなどは、脚光を浴びることも多くて、比較的知名度も高いと散見されますが、この他にも、沢山のスタッフの活躍があるのです。

まだ、前置きでした(苦笑)。

1枚目の写真。

大変申し訳ないのですが、撮影の本番が始まると、どうしても、他の一般の歩行者の往来を、止めたり誘導したりしなければならない、そういう事も多いのです。

その、対応をする仕事が、「制作進行」というスタッフ。

誘導に使用する棒「誘導棒」、いつでもどこでも出演者に扇ぐ「ウチワ」、そして、写っていないのですが、「虫除けスプレー」を持って、撮影の様子をしっかりと観察している、放送芸術科1年の学生です。

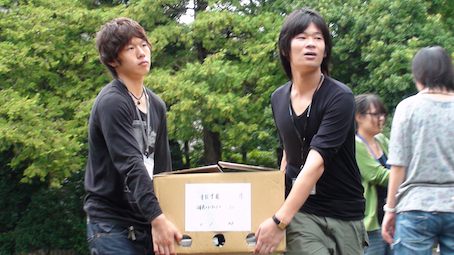

2枚目の写真。

スタッフのための「お弁当」を大事に運ぶ、制作進行の2年生と1年生の2人。

細かい説明は、無用でしょう。

そして、ロケーション最終日の午後は、ある街中に、場所を移動。

「ドラマ制作」まだまだ続きます。

この日も、台風の影響を受けて、断続的な雨。もう本当に、教科書的な「断続的」でしてね、晴れたかと思うと、すぐに雨が降りだして、の繰り返し。「ドラマ制作」です。

1枚目の写真。収録開始の直前に、雨に濡れたカバンを、丁寧に拭いているのは、ディレクターの学生。

このような、どちらかというと傍ら的な仕事は、アシスタントディレクターが担当することが多いのですが、あえて、ディレクター自身がそれをやったのでしょう。作品や出演者、そしてスタッフに対する「思いの丈」が感じられる、そんな光景ですよね。

雨の止み間を縫う様にして、収録開始。2枚目の写真です。

出演者のお二人の背後、写真だと右方向から、棒を持っている姿と、その先の「もしゃもしゃ」みたいな物。まあ、今となっては、説明するまでもなく、お解りになると思いますが、ガンマイクを持つ音声のスタッフです。

そして3枚目の写真は、ディレクターの学生。そして、そのすぐ左が、タイムキーパーの学生でして、まさに収録本番中の表情。

もはや、他言は無用ですね。ご覧になれば、お解りいただけるでしょう。

この日は、グループ校の「専門学校 東京アナウンス学院」の学生さんも、出演者として登場。

主演のお二人が、かつての高校時代を懐かしみ、遠望する、というふうなシーン。

お祭りに向かう浴衣の2人として、ご協力いただきました。

やや久しぶりのご紹介となりました、「ドラマ制作」ロケーション。

もうカレコレ1ヶ月前の事となってしまいまして、恐縮なのですが、まあ、溢れんばかりの内容で、ここでの紹介も溢れている、というふうに解釈いただければ、と、存じます(苦笑)。ありがとうございます。

ロケーション3日目の続きから。

大まかなスタンバイ、そして学生達の楽しそうな笑顔が見られた後には、ドライリハーサルでして、まずは役者の方の演技を確認。

出演のお二人とディレクターの後に、関わるスタッフが続いて移動する、このような光景は、プロの現場のそれ

と、ほぼ同じです。

そして、満を持して、初めて明らかにさせていただきます、出演者のお二人は、

石井 七海 さん (クレメンテ 所属・・・2枚の写真共、右の制服の方)

野本 蓉子 さん (劇団ひまわり 所属・・・2枚の写真共、左の制服の方)

で、ございます。

特に、2枚目の写真のお二人、この後の芝居に向けて、とても真剣な表情ですよね。

9月21日にご紹介した、「Pro JIB」を使用しての撮影風景。

今回は、そのPro JIBを使用して撮影した、実際の本編の映像を、ご覧いただきましょう。

下の、撮影風景の動画と、合わせてご覧ください。

非常に「アナログ的」ですけれど(笑)、まずは、下の動画をスタートさせ、

およそ9秒後に上の動画をスタートすると、何となく、タイミングが合います。

「ドラマ制作」ロケーションの3日目。府中市内の、自然豊かで緑が溢れる、大きな公園です。

ロケ1日目のコンビニエンスストアー・2日目の高等学校はもちろんのこと、普段は誰でも利用できる公園も、もちろん、正式な撮影許可を得てのロケ、ということになります。

ロケ隊本体やスタッフの学生全員が集合して、早速、スタンバイ開始。

我々職員そして先生役のプロの方々が、すべてを細かく指示をして、ではなくて、学生が主体的に積極的に、ドンドンと動いていく様。

これが1枚目の写真です。

2枚目の写真は、出演者の方々に付けてもらう、ワイヤレスピンマイクの受信装置をスタンバイする、放送音響科の学生。

視聴者に、「ごく自然な音」を聴いてもらうために、出演者の方が違和感を感じない様に工夫して、マイクを仕込んでいます。

ですから、その、仕込まれているマイク自体は、写真でお見せできません。

撮影に容易い写真、それは、学生の真剣な表情。

自然に笑っていて、楽しそうな写真は、探さないと撮れません(笑)。

ただ、大変で忙しいのではない。とにもかくにも、皆、真剣だからです。

一瞬をついて、撮影できたのが、3枚目の写真。